秦奋有新貌丨“小木耳,大产业” 柞水县栽好脱贫“金耳朵”

西部网-陕西新闻网 2020-04-22 15:13:13

编者按:省政府2月27日批准铜川市印台区等29个贫困县(区)脱贫摘帽,退出贫困县序列。至此,陕西所有贫困县全部摘掉贫困帽子,区域性整体贫困基本解决,全省脱贫攻坚取得决定性胜利。

为进一步总结和展示这些县(区)在脱贫攻坚中所取得的有益经验和典型做法,即日起,西部网、陕西头条客户端、“学习强国”陕西学习平台特别推出“秦奋有新貌——陕西29个县(区)脱贫摘帽”专题,邀您共同见证陕西人民脱贫攻坚之路,一起感受三秦儿女不懈奋斗之美。

柞水县把产业扶贫作为脱贫的治本之策,创新产业发展“借还”模式。

西部网讯(记者 苏静萌)陕西柞水县是“九山半水半分田”的土石山区县,也是国家扶贫开发工作重点县。近年来,柞水县把产业扶贫作为脱贫的治本之策,创新产业发展“借还”模式,探索形成以木耳产业为主导、发展乡村旅游和林下中药材的“一主两优”扶贫产业体系,加快群众产业增收致富步伐。在企业、合作社、产业协会的带动下,贫困户努力实现各自的小康梦想。

柞水县西川现代农业示范园建起了木耳博物馆、种植基地等,游客可在观光的同时,体验采摘木耳的乐趣。

脱贫有实招:“借袋还耳”“借棚还耳” 把贫困户绑在产业链上

想脱贫,就要把贫困户绑在产业链上。

近年来,柞水县创新产业发展“借还”模式,共建成5条木耳菌包生产线,累计发展代料食用菌1.5亿袋。县上成立4家国有企业,每家企业分别负责建设一条年产能力2000万袋的菌包生产基地,以成本价向全县木耳生产基地供应原材料,从生产端到回收端提供一条龙服务。同时,县上招引多家非公企业,参与木耳袋料生产、冷链仓储、配套产品开发、包装营销等生产经营,激发整个产业的生机活力。

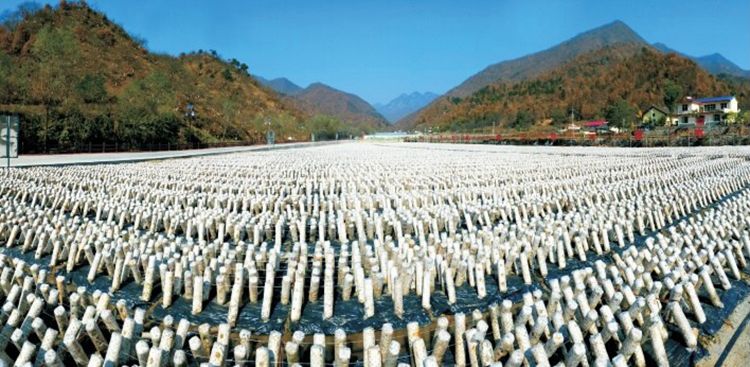

已长出黑木耳的菌包,密密麻麻排在田间地头。

针对部分贫困群众缺乏产业启动资金的难题,柞水县推行“借袋还耳”“借棚还耳”模式,由村集体经济组织与企业签订借贷合同,农户与村集体经济组织签订“借袋还耳”协议,村集体经济免费提供木耳菌袋,每季木耳采摘结束后,农户将成品耳上交统一销售,村集体组织将销售资金扣除借袋成本后返还贫困群众,贫困户无须资金就能参与木耳产业。

记者了解到,全县已经有800多户贫困群众通过“借袋还耳”栽植木耳400万袋,预计户均实现增收2000元,230户群众通过“借棚还耳”承包木耳大棚,预计户均增收5000元。

柞水县凤凰镇桃园村村民正在苗木基地除草。

目前,柞水县木耳产业年栽植规模达7500万袋,年产干耳3750吨,实现产值近3亿元,已有3138户贫困户稳定脱贫。黑木耳成了名副其实的“金耳朵”。

另外,柞水还以旅游业统筹引领农村经济发展。通过全域联动、产业联接、景区联带、入股联营的全域旅游“四联”模式,走出了一条旅游脱贫、旅游富民、旅游强县的新路子。全县大力实施“旅游+”产业发展模式,已有18个贫困村把乡村旅游确定为脱贫主导产业,就地解决就业人口近两万人,人均旅游收入1.74万元,带动500多户贫困家庭稳定脱贫。

除了木耳产业和旅游业,柞水县还大力培育中药材订单种植,建设连翘、丹参等中药材标准化种植基地15.85万亩,切实增加群众收入。

数据看发展:贫困发生率降至0.91%

脱贫故事汇:食用菌带来脱贫机会 他们靠勤劳改变命运

汪福春的妻子正在搬运新鲜的平菇。

58岁的汪福春是柞水县曹坪镇马房湾村村民。早年间,汪福春夫妻两人在咸阳附近经营平菇和香菇基地,生意做得有声有色。谁也不曾想到,连续两次遭受自然灾害,让汪福春一家赔上了所有的身家。

“头一年是大雪压坏了大棚,第二年是大雨淹了基地,所有的菌棒都泡在了水里,损失了100多万元。”接连的打击,让汪福春把前些年的积累都赔了进去,只能返回柞水马房湾老家,随后被确定为贫困户。

成为贫困户的汪福春没有放弃,他利用各种可以利用的扶贫贷款和补助,断断续续用了3年的时间逐渐建起了现在的食用菌基地。目前这个占地27亩,拥有34个大棚的食用菌基地已是村里最大的平菇生产基地。

在刚刚过去的2019年,汪福春的平菇产业终于见到了效益,去年出售平菇赚得了4万多元,终于摘掉了贫困户的帽子,见到了致富的曙光。

除了平菇,汪福春还专门建了一个温室大棚,尝试种植桑黄。他专程跑去河南学习了桑黄种植的技术,现在休眠的菌棒上已经冒出了小部分桑黄。“等到来年春天,气温回升这些桑黄就会继续生长。希望成功后能尽快还清贷款,过上好日子。”汪福春说。

柞水县下梁镇西川村已成了远近闻名的“木耳小镇”。

柞水县下梁镇西川村是秦岭里的一个小山村,经过一年时间的开发,已成了远近闻名的“木耳小镇”。

43岁的村民张德霞在木耳大棚里挂菌袋,一个大棚要挂2万来个菌袋,计件付工资,张德霞一天能挣到200元,要是在大棚里做不计件的工作,一天也能挣100多元。张德霞说:“村里建起木耳产业园,小山村变出名了,我和老公在家门口就能挣到钱。土地流转一亩一年还能收1000多元的流转费。”

西川村一共537户1824人,其中贫困户181户530人,属于深度贫困村,山村变“木耳小镇”后,村民们可以在家门口上班,依托产业实现脱贫致富的梦想。

清晨,天刚刚露出鱼肚白,柞水曹坪镇马房湾村村民邹定江就赶忙起床,将晾晒好的木耳装袋。邹定江家庭拖累重,曾经欠账20多万元,被评定为贫困户。他听说村上实行“两借两还”政策,可以借菌棒、借大棚发展产业,当机立断同村集体经济签订协议,借了1个大棚,又借了2.5万袋菌棒种植木耳。

2019年春季,他收获了2100斤干耳,按照签订的协议,以每斤30元的协议价格收购,扣除每斤借耳的20元成本,再扣除每斤两元的管理费,邹定江净挣了1.7万多,加上各种补贴打工,仅春耳这一项,邹定江就挣了近4万元钱。

邹定江看着一朵朵、一簇簇的致富耳,露出了会心的笑容。他说,“加上秋耳,算下来,我2019年毛收入有20多万元,摘了贫困帽了,我家的日子有盼头了。” (部分文字内容、图片综合陕西日报、商洛日报)