那一年,他们正年轻……

央视新闻 2020-10-23 09:04:47

70年前,一群年轻的战士,雄赳赳气昂昂,跨过鸭绿江,开赴朝鲜战场。70年后,我们用最高礼遇,致敬不畏牺牲的英雄儿女,缅怀那段血泪写就的峥嵘岁月!

1950年6月25日,朝鲜战争爆发,这本是发生在朝鲜半岛的一场内战,但由于美国的强势介入和直接出兵,同时入侵台湾海峡,赤裸裸地干涉中国内政,把战火烧到新生的中华人民共和国国土上,引起中国政府和中国人民的极大愤慨。

应朝鲜党和政府的请求,中共中央和毛泽东同志,毅然作出抗美援朝、保家卫国的历史性决策,千万中华民族的英雄儿女,响应国家号召,义无反顾投入到这场伟大的战争中。

1950年10月8日,在所谓“联合国军”越过三八线的第二天,毛主席发布了抗美援朝的命令,任命彭德怀任志愿军司令员兼政治委员,一个在新中国历史中特殊的军事名词“中国人民志愿军”诞生。

10月7日晚,毛泽东设家宴为彭德怀送行,在席间,毛泽东的长子,年仅28岁的毛岸英说:“彭叔叔,抗美援朝,上前线打仗可有我一份?”毛泽东也举荐毛岸英担任翻译工作。后来,彭德怀回忆,毛岸英是中国人民志愿军的第一个志愿兵。

这一年,毛岸英刚刚成婚不久,临行前,毛岸英与年仅20岁的妻子刘思齐告别,刘思齐回忆,那天毛岸英向她深深鞠躬,转身向前走了几步后,又回过头来告诉她,他要去出差,“要去一个不是很容易再回家的地方,如果回不来,要时常去看看爸爸!”

一个多月后,志愿军司令部遭美军轰炸,毛岸英牺牲,后来,毛泽东曾向老友袒露心声:“如果我不派他去朝鲜战场,他就不会牺牲,这是可能的,也是不错的,但是,是我主张派兵出国,如果我不派我儿子去,先派别人儿子去打仗,还算什么领导人呢?”

与毛岸英一样与爱人诀别,将同是28岁生命留在异国他乡的,还有第四野战军第38军114师342团1营营长曹玉海。

抗日战争和解放战争中,他曾7次立功,在渡江战役中身负重伤,转业到地方工作,得知自己的老部队紧急北上的消息后,曹玉海的心中燃起重返战场的念头,当时,他正准备结婚,未婚妻是在住院治伤时结识的白衣天使,从小便是孤儿的曹玉海深知家庭和亲情的可贵,然而在家国之间,他毅然选择为国而战,他告诉未婚妻:打完仗,咱们结婚!

1951年2月,在汉江南岸坚守防御作战中,营长曹玉海带领战士们,坚守京安里以北350.3高地,与敌血战七天七夜,打退敌人第七次冲锋,当时的曹玉海已做好血战到底的准备,当领导问他有什么要交代时,他回答:“请你关照我的未婚妻,我与她的恋爱关系一定要保密,让她没有纠葛,可以另外找爱人结婚。”

他带着对未婚妻的爱和牵挂,直至生命最后一刻,在激战中,曹玉海被弹片击中,壮烈牺牲,同他们一样,成千上万的先烈,都留在了他们生前战斗过的战场,每当春夏,漫山遍野的金达莱花,在这里开放。

在抗美援朝战争过程中,全国掀起了四次参军热潮,大批海外游子选择归国参与祖国建设,数十万热血青年学生,毅然投身到抗美援朝运动中。

朝鲜战争爆发后,大洋彼岸的众多海外学子,踏上了回国之路,两弹元勋邓稼先就是其中一员。

1950年8月,26岁的邓稼先取得博士学位,导师多次提出带他到英国继续研究事业,但都被邓稼先婉言谢绝,归心似箭的他不顾安危,从美国洛杉矶出发回国,他与这些海外科学家的归来,为新中国现代科技、国防事业奠定了基石,撑起了强国强军的天空。

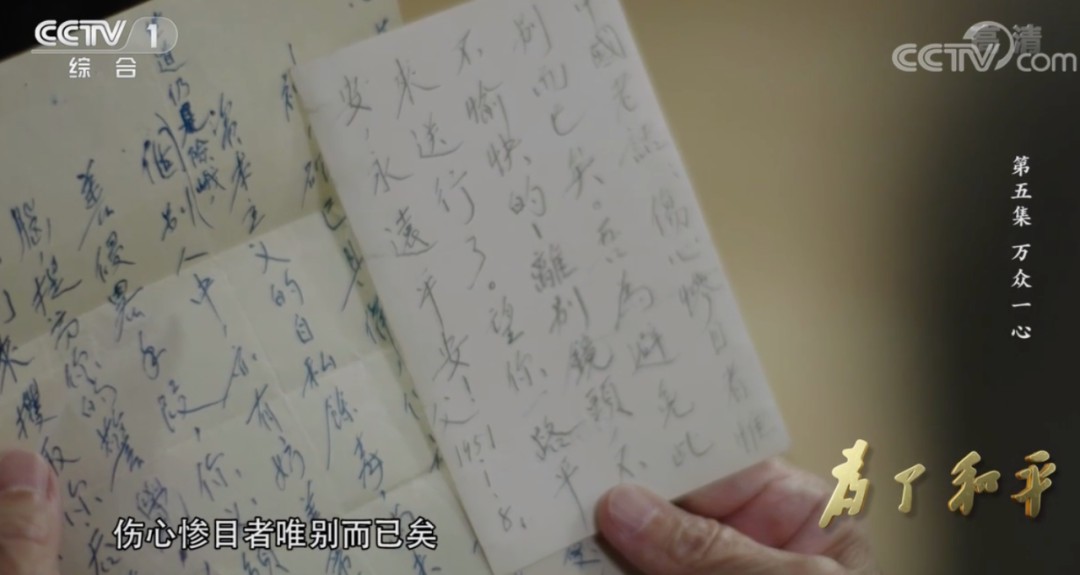

1950年深秋,在教育学家陈望道的鼓励和支持下,复旦学子们爱国热情高涨,踊跃报名,正在复旦大学新闻系读书的吴志莲,申请参加军事干部学校,。临行前,她与父亲拍摄了一张合影,父亲的信中说:伤心惨目者唯别而已矣,吾为避免此不愉快的离别镜头,不来送行了,望你一路平安,永远平安。

而在离别那天的车站,吴志莲的同学告诉她,你父亲站在那儿抹眼泪呢,吴志莲回忆,这是第一次看到父亲流泪。

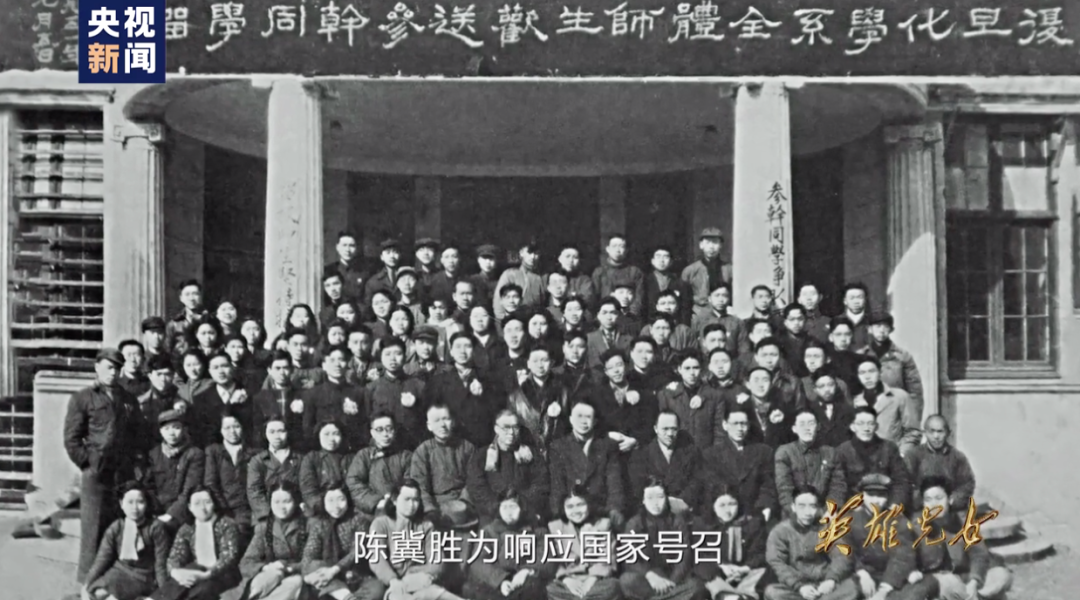

当时的复旦大学化学系学生陈冀胜与八名同学成为了新中国第一批防化学兵,为新中国国防化学、生物事业作出了重要贡献。

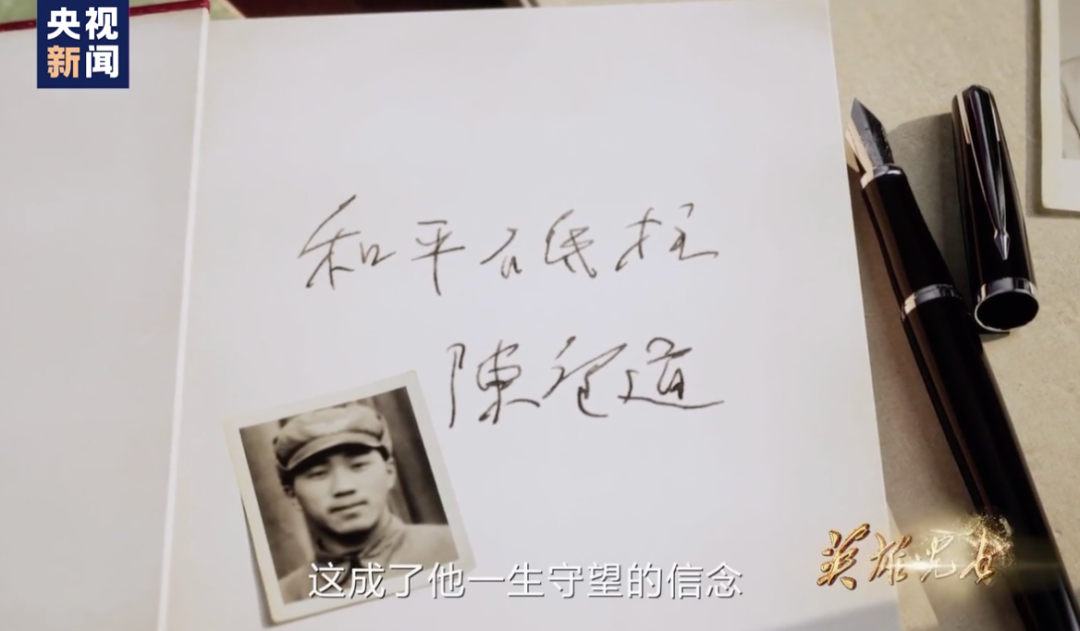

在这些学子临行前,陈望道先生在参军纪念册扉页上,亲笔写下“和平砥柱”四字,这也成了学子们一生守望的信念。

抗美援朝战争,是一场武器装备、力量对比都极其悬殊的战争,然而,在中国人民志愿军的身后,亿万民众加入到支援朝鲜,支援前线的队伍中,万众一心的精神士气足以抵挡物资的匮乏。

那时的新中国,百废待兴,前线的食物供应成了最大问题,炒面成为志愿军战士在前线的珍贵食物,当时的学生吴保敏和同学们接到的重要任务,就是炒制这种特殊食物。

学生们24小时不间断地忙碌,隆冬时节,厨房里却热火朝天,同学们生怕汗水掉到面锅弄脏了食物,那个冬天,几乎家家都支起大锅加入其中,大街小巷都飘着炒面的香味,民众们的支援也为志愿军带来了不竭动力,在战场上,战士们纷纷喊出了,“为炒面立功”的口号。

那时,为了阻断中国志愿军的物资供应,美军24小时不断对后方运输线进行轰炸,在美军的狂轰滥炸中,为了保障朝鲜前线物资供应,无数个舍身忘死、夜以继日的身影,用血肉接续着通往战场的运输补给线。

1951年1月20日,《文汇报》刊登了一条新闻:一位运输物资的农民在面对美军轰炸时,紧紧攥住手中缰绳,试图拦住受惊的战马,不让装满物资的马车翻车,因顾不上隐蔽,不幸中弹牺牲,在抗美援朝运动中,数万名来自全国各地的司机、工人、农民,汇聚成制胜战场的磅礴之力,即使没有军装,他们依旧是最英勇的战士。

经过两年9个月的浴血奋战,英雄的志愿军战士和中国人民,完成了祖国的神圣使命,中华民族保家卫国,维护和平的决心和意志,历久弥坚。

70年过去,硝烟散去,纵然岁月改变山河,冲淡记忆,但那些为祖国和人民而战的优秀儿女,将永载史册,从2014年至2020年9月,已经有7批716位在韩志愿军烈士遗骸回到祖国,弟妹等来了兄长,孩子等来了父亲,祖国盼回了她的英雄儿女,礼兵护送、战机护航、“过水门”……祖国不吝以最尊崇的方式迎接他们。

我们安享着的今天,恰是他们所奋斗、追求的明天!所有的纪念,都是为了更好地前行!

热门评论