【延安记忆】大生产运动这样开始

延安市延安精神研究中心 2020-11-12 15:51:00

延安,中国革命走向胜利的标志。提起延安时期,人们想到的肯定是延安的窑洞、延安的宝塔,想到贺敬之那首《回延安》,想到南泥湾和那场轰轰烈烈的大生产运动。我们来讲讲这场大生产运动是怎么发生的。

陕甘宁边区是中国最贫瘠的地域之一,它地处自然灾害肆虐的黄土高原,地广人稀,经济落后。中共中央和中央红军进驻延安后,经过土地革命和减租减息运动,当地人民的生产热情提高了,但生产力仍十分低下,边区的经济形势十分严峻,最多时负担脱产人员12万。庞大的财政开支和落后的经济条件极不相称,边区财政十分困难,常常入不敷出。

抗战初期,国民政府承认陕甘宁边区政府,给八路军拨了一部分军饷,1937年拨发法币192万元,1938年拨发448万元,1939年拨发500万元,1940年拨发499万元。此外,国内外进步人士也在财力、物力上给予中国共产党大力帮助,从1937年到1940年,先后共汇来了法币812万元。因此,陕甘宁边区和八路军的财政开支,在抗战初期还勉强过得去。

抗日战争进入战略相持阶段后,日本帝国主义为了支持太平洋战争,在中国加紧推行“以战养战”的方针,军事进攻的重心转向了中国共产党领导的敌后抗日根据地,实行了惨绝人寰的“三光”政策,“蚕食”“清乡”与割裂封锁,并时刻谋犯陕甘宁边区。与此同时,国民党顽固派在世界法西斯势力暂时得逞情况下,反共投降活动更加肆无忌惮,掀起了一次又一次反共高潮,派出重兵,在边区的西、南、北三面构筑了五道封锁线,与东面隔河的日军防线相配合,边区与外界的联系几乎切断了。

面对危局,中国共产党人再一次表现出了顽强的意志和不屈的决心。

1939年1月17日,陕甘宁边区第一届参议会通过了高克林、高长久等12人提出的工作人员参加生产运动的议案。毛泽东在会上响亮地发出了“发展生产,自力更生”的号召,林伯渠也强调,“扩大生产运动”,已“成为目前重要战斗任务之一”。1939年2月2日,中共中央在延安召开生产动员大会。在会上,毛泽东向全边区党、政、军正式发出了“自己动手”的号召。他对大家说:“现在国民党要困死我们、饿死我们。怎么办?我看只有三条路可走:一是革命不下去了,大家解散回家;二是不愿解散,又没有办法,大家等着饿死;三是靠我们自己的两只手,自力更生,发展生产,大家共同克服困难。当然,解散是没有一个人赞成的,饿死也是没有一个人赞成的,那么就只剩下最后一条路:自己动手。”会上,边区政府制定了年内开荒60万亩、增产粮食20%的具体计划。两天后,边区党委和政府下达了开展大生产运动的通知。不久,大生产运动的指导机关——陕甘宁边区生产总委员会成立,并在4月公布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》和《督导民众生产勉励条例》。不过,直到1940年,这种生产运动还主要以农业为主,其目标也只是解决一般的生活需要。

1940到1942年,边区又连年遭到水、旱、风、雹等自然灾害的交相侵袭。尤其是1940年的灾情特别严重,受灾面积达429万余亩,受灾人口51.5万人,损失粮食47035石。不仅如此,抗战以来,大批热血青年冲破重重障碍,奔赴边区。为保卫边区,中共中央陆续从前方调回了一批部队,使边区脱产人数激增,1941年已达7.3万人,占到边区总人口的5%左右。由于战乱和灾荒,邻近地区的难民蜂拥而至,也大大加重了边区的财政困难。

此时,小规模的农业生产已显然不能满足需要了,只有开展大规模的生产运动,建立自己的公营经济,才能从根本上解决边区的军需民用的困难。1942年12月,毛泽东在西北局高级干部会议上,提出了“发展经济,保障供给”的方针,确定今后边区以建设为基本任务,“发展生产是一切工作的中心之中心”。随后,边区涌起了一股盛况空前的大生产热潮。

这时的边区,日夜都有动人的景象。黎明时分,东方刚刚露出一点鱼肚白,成群结队的人们,已拿锄扛镢上山了。登高一望,到处是挥汗如雨的垦荒者。山坡上,沟道里,红旗招展,镢锄飞舞,歌声、笑声、口号声、加油声此起彼伏,引得群山共鸣,飘向远方。夜晚,沸腾的群山安静了下来,一孔孔窑洞的灯火却亮了起来,万家灯火与点点繁星交相辉映。“白天生产,夜晚工作”,几乎成了所有机关单位的常规,紧张、忙碌,是边区各部门的共同作风。

经过一年的苦干,边区一切公用生活资料和事业经费一半以上达到了自给,初步建立了公营经济的基础,为彻底解决财政困难,实行自给经济打下了基础。

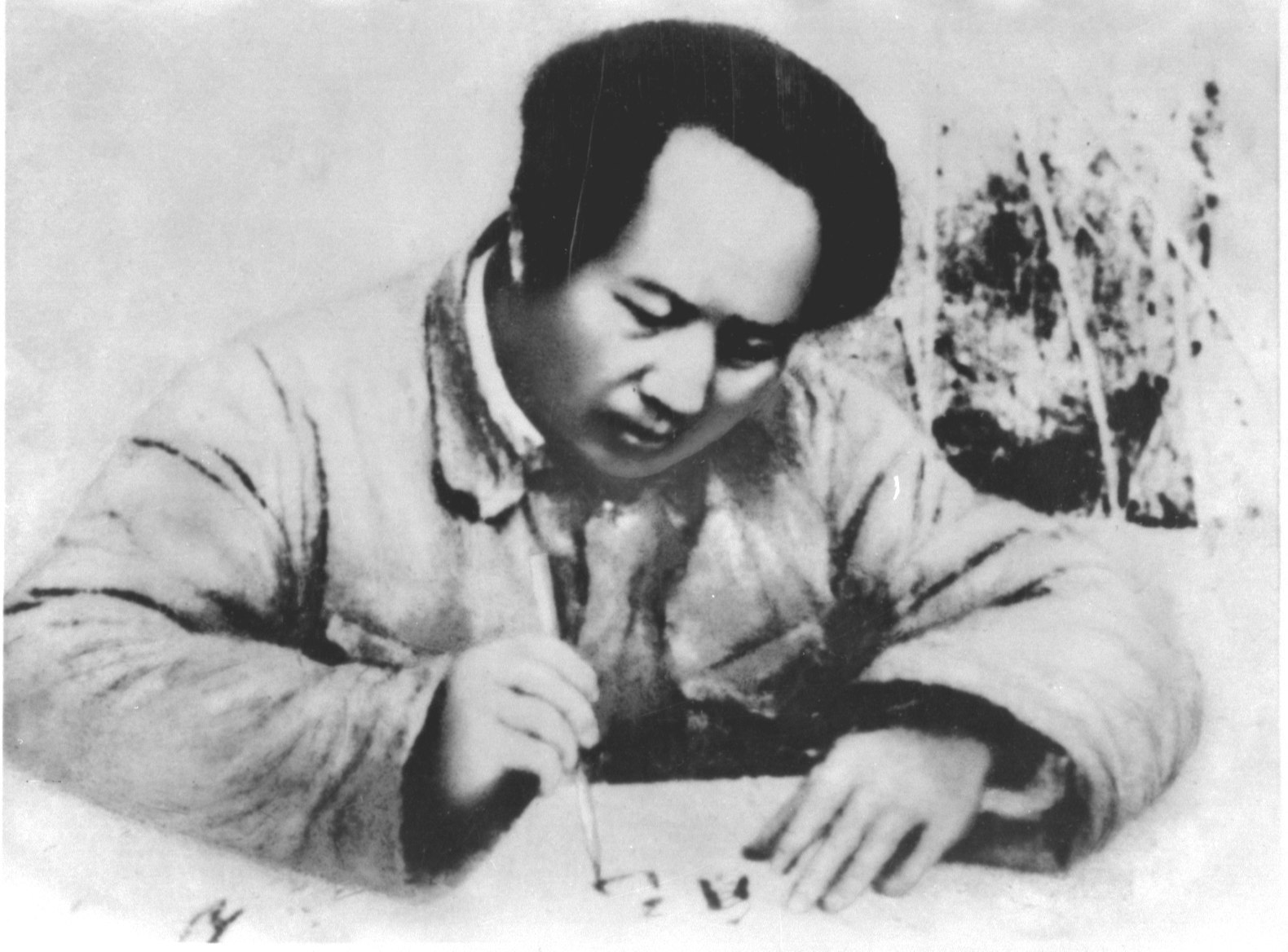

毛泽东书写“自己动手”“丰衣足食”

热门评论