文博爱好者眼中“博物馆的力量” 人生的轨迹在这里转变

西部网-陕西新闻网 2022-05-18 06:54:34

西部网讯(记者 田珂 敬泽昊)今天是国际博物馆日,今年的主题是“博物馆的力量”。作为重要的公共文化机构,博物馆承载着满足人民群众对于美好生活向往的使命,近年来,吸引着越来越多的公众走进这里,欣赏文物之美,感受文化自信的力量。而很多人也是因为博物馆,人生的轨迹发生了转变,变得更加丰富精彩。

在国际博物馆日,西部网·陕西头条记者采访了多位文博爱好者,听他们讲述与博物馆结缘的故事,感受博物馆的力量给普通人带来的变化。

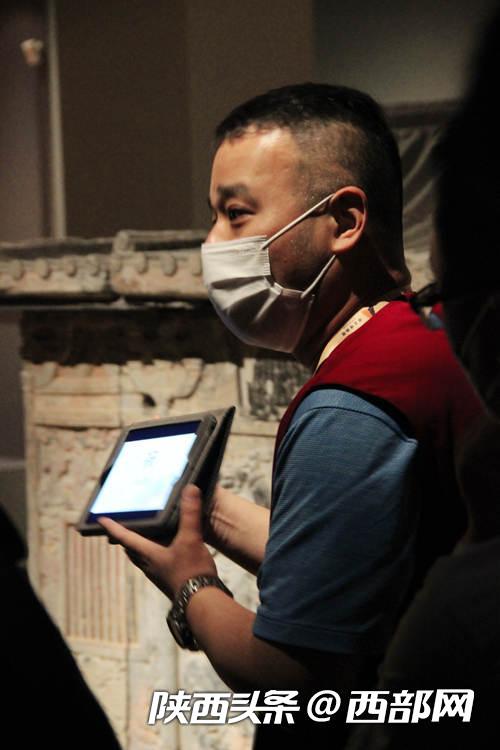

利用闲暇时间,罗巍在进行志愿讲解服务

罗巍:博物馆成就精彩斜杠人生

志愿服务11年,免费讲解300余期,组织参与文博研学活动500余场,累计开展专项志愿服务上千次,为上万名游客提供服务……看到这些数据你可能以为这是一名专职文博人的日常,但其实不然,这是36岁的罗巍利用闲暇时间在陕西历史博物馆做志愿服务的工作日常。他的真实身份是一名民航安检技术工程师,虽是地地道道的工科生,但却不妨碍他热衷于中国的文物古迹。

2004年,罗巍来到西安上大学,四年的大学时光使他深深的爱上了这座古城,在他看来,西安历史悠久,到处都是有趣的历史故事。所以2011年当得知文博机构招募志愿讲解员的消息后,罗巍便毫不犹豫地报了名。因为之前大量的访古经历,使他的知识储备十分丰富,面试的过程十分顺利。就这样,罗巍正式成为了陕西历史博物馆一名志愿者,正式开启了斜杠青年的生活。

奋斗在博物馆志愿者的岗位上,收获了一系列荣誉,让罗巍在文博界已经是个小有名气的人。

在罗巍看来,文博志愿服务并不只是单向的知识输出,它也是提升自身知识水平以及对博物馆文化的理解与感悟,在不断地深入了解和志愿服务中,也可以扩大知识面,与人分享也是一种幸福。

“每一次访古和参加志愿服务就仿佛在历史与现实之间的一次游走,渐渐发现除了工作与柴米油盐,还有诗和远方。目睹了不同的时间、空间和文明的碰撞,便更加意识到自己的渺小与人类历史的厚重感。”罗巍说。

借助博物馆的力量,刘国杨实现从导游到网红的转型升级

刘国杨:从导游变成了网红

“白居易的《长恨歌》,真的是在写李隆基和杨玉环的爱情吗?其实,他在写自己……”5月14日,抖音账号“刘国杨的发现之旅”上新了,这个拥有近130万粉丝的账号以“趣味+深度”的内容向网友科普历史知识,受到网友追捧。

为广大网友开启发现之旅的刘国杨是一名导游,2018年3月《国家宝藏》火遍中国,给了刘国杨很大启发。于是他开始深度挖掘陕西厚重的历史文化,并与近些年兴起的个性化定制旅游相结合。作为陕西最重要的一批旅游景点,各大博物馆也成为了试水的平台。在新冠疫情爆发之前,他创建团队推出的旅游产品就如预计的那样,在线上平台打出了名声。

“疫情爆发,对旅游行业冲击非常大,要转型要活下来是我必须解决的问题。”刘国杨回忆2020年初,本来准备春节期间大干一场的他,却迎来了退费潮。无团可带的日子,为了不让自己闲下来,刘国杨开始在社交媒体上带全国的网友云游博物馆。面对一个全新的领域,刘国杨用风趣幽默的讲解,一点点扩大着自己的影响力——截至今年五月,在抖音平台上,“刘国杨的发现之旅”发布作品257条,播放量近4亿。特别是他在抖音平台发起话题#我在长安学唐诗#,播放量达到1.3亿,点燃了不同年龄阶段的人群学习唐诗的热情。在疫情影响下,刘国杨不仅带领团队活了下来,还实现了转型升级。

“一个壮游山河的90后,这里不仅有知识,还有见识。”在刘国杨的抖音个人主页上,他这样介绍自己。在他看来,近年来随着多档文博节目的热播,使得越来越多的人去博物馆打卡,才使得自己能够搭上这股文博热的东风,借助博物馆的力量,实现从导游到网红的转型升级。

杨航空展示和陕西历史博物馆联合打造的系列虎年主题贵金属文创产品

杨航空:为企业转型发展注入活力

陕西历史博物馆收藏的杜虎符,堪称博物馆的明星文物。因为它制作精美,更因为它背后所蕴含的历史信息——它是我国迄今为止发现最早的兵符,是战国时期秦国用兵制度标志性器物。

在农历虎年之际,它也成为正在积极转型发展的陕西百吉黄金文化有限公司设计文创产品的灵感来源——他们与陕西历史博物馆合作,以杜虎符为原型,设计推出了系列虎年主题贵金属文创产品,也实现了经济收入和品牌价值的双丰收。

据公司品牌发展中心总监杨航空介绍,他们起步于银行贵金属产品制作,从2019年与故宫合作初步试水,到成为十四运会文创商品供应商,让公司上下意识到通过赋予产品文化内涵,可以扩大企业的知名度,助力企业的转型发展。恰好随着文博热的兴起,博物馆主题的文创商品发展迅猛,各家博物馆也开始积极谋求跨界发展,这也给公司与陕西历史博物馆带来了牵手合作的契机。

在杨航空看来,贵黄金与文物的结合,算是填补了高端文创的空白。同时,依托贵金属制作技艺而推出的不同类别文创产品,同样也可以“飞入寻常百姓家”——让展柜里只能观赏的文物变身为可以佩戴的“饰品”,一方面演绎着国宝文物之美,融入到现代时尚生活之中,另一方面也让企业的产品体系更加丰富多元,为今后的发展注入了新的活力。

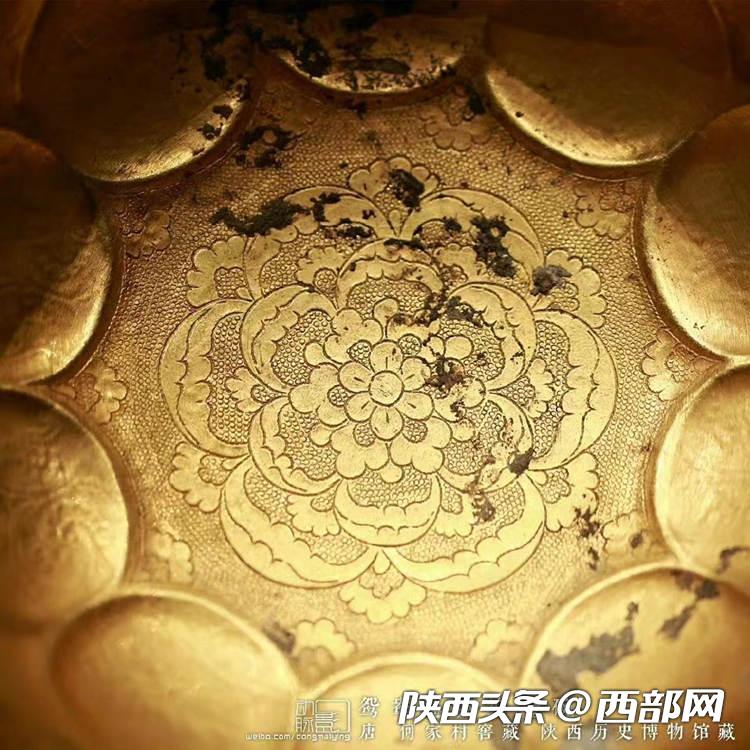

盛世大唐的繁荣被浓缩在黄翼的照片之中

黄翼:在陕历博开启文物摄影之路

“2012年的元旦,我第一次去了陕西历史博物馆。我惊叹于博物馆中那些精美绝伦的展品,为它们美丽的身影留下了许多照片。随后这些照片被我分享在微博上,这便是我走上这条记录博物馆诸多美妙文物道路的源起。”这是黄翼给自己的文物摄影展——“行摄·形色——动脉影文物摄影艺术展”所写的自序。

从某种意义上讲,是陕西历史博物馆开启了他的文物摄影之路,那个时候的黄翼,对于文物的兴趣还只是入门状态的,因为那时候刚刚买了单反相机,拍摄的欲望很足,并且何家村窖藏出土金器,金光闪闪特别容易出照片。这些精美的照片,陆续通过他的个人微博@动脉影发布出来。于是拍照片+发微博便成为了他的习惯,也吸引了越来越多的网友成为了他的微博粉丝,从而让“动脉影”这个名字迅速火了起来。

从2012年至今,黄翼累计拍摄了五十余万张文物照片,然后通过这个微博账号,让越来越多的人欣赏到了文物之美,而这也是2021年它和武汉博物馆合作那次展览的缘起——一位普通文物爱好者,有机会在博物馆举办个人的文物摄影展,这份殊遇从某种意义上讲,也体现了公众对于黄翼的认可。

曾经,博物馆是黄翼的精神后花园,经历了工作生活的纷纷扰扰,在博物馆的展厅里就可以寻找到片刻的宁静,欣赏与记录文物之美让他沉浸于其中——不停变换着拍摄角度,只为寻找到文物最美的细节,因为这些都是肉眼欣赏时特别容易被忽略的。端着相机对焦许久,只为等待穿着深色衣服的游客走来,替被拍摄的文物挡住多余的杂光。经常拍着拍着就不知不觉的到了闭馆的时刻,才在依依不舍中离开博物馆……

黄翼说,在十余年时间里他不断把自己在博物馆中所见记录下来,那些闪着耀眼黄色的金器、温润洁白的玉器、翠绿斑驳的青铜都印在了脑海里和镜头中,是博物馆的力量,带给了他精神层面的满足。

张晓辰博物馆工作的事迹被媒体报道,这让他收获了满满的成就感

张晓辰:博物馆埋下追逐梦想的种子

在2021年,告别校园已多年的张晓辰,做了一个非常大胆的决定——考研。更让人震惊的是,新闻专业毕业、从事教育行业的她,竟然要考难度颇大、且非常跨界的文物与博物馆专业。好在经过自己一番努力,她还是如愿考上了西北大学文物与博物馆专业的研究生,选择了科技考古与文物保护方向,也算是圆了自己多年的文博梦。

这个多年的文博梦,其实可以追溯到2014年,毕业前夕正在找工作的张晓辰,偶然看到了网络上一则大学生志愿者招募启事——西安博物院需要文物拍照的大学生。“因为我家是西安的,学新闻拍照还不错,于是就报名了。

在志愿者的生涯中,和文物刚刚结缘的张晓辰有幸参与到了全国可移动文物普查工作中,因为工作扎实,成绩突出,她成为了中国文物报新闻稿件的主角,这也让她第一次意识到,原来参与文物工作是这样有成就感,梦想的种子也就在这一刻悄悄埋下。

毕业至今,虽然更换了几份工作,但在西安博物院做志愿者却是张晓辰认为最有意义的事,博物馆早已成为她收获知识、充实精神世界的殿堂,在博物馆氛围的耳濡目染下,张晓辰也萌发了考研深造的想法——为什么不重拾课本,系统提升自己的文博素养呢?

复习的过程很艰苦,考研的时候又赶上西安疫情封城,但她凭借努力如愿以偿。在张晓辰眼中,这便是博物馆的力量——让自己知道了自己真正喜欢什么、想要什么,然后激励着自己永不放弃追逐梦想。“博物馆就是我的浩瀚星河,我觉得徜徉其中总能给我带来新鲜和奇遇。它给了我无穷无尽的力量,让我探索世界,超越自我,而且乐在其中。”她说。

热门评论