温暖的回响 | 汉中市博物馆:汉风古韵续写盛世华章

群众新闻2025-05-07 10:31

文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神。要发挥好博物馆保护、传承、研究、展示人类文明的重要作用,守护好中华文脉,并让文物活起来,扩大中华文化的影响力。汉中藤编等非物质文化遗产久负盛名,要发展壮大特色产业,更好带动群众增收致富。 ——习近平

汉中市博物馆:汉风古韵续写盛世华章

群众新闻记者 杨露雅 汉中市融媒体中心记者 何淼 汉台区融媒体中心记者 张依 张刘毓鑫

中华文脉,绵延繁盛,在汉中这片文化热土上留下了丰富的文化遗产。百万年的人类史、5000多年的文明史、2300多年的建城史,赋予了汉中深厚的历史底蕴和丰富的文化资源。这里留存的古栈道遗迹、摩崖石刻等珍贵文化遗产成为解码中华文明的重要窗口。汉中市博物馆作为汉中的“文化会客厅”,吸引着越来越多的游客前来共品汉风古韵、感受非遗魅力。

2023年7月29日,习近平总书记在汉中市博物馆考察时指出,要发挥好博物馆保护、传承、研究、展示人类文明的重要作用,守护好中华文脉,并让文物活起来,扩大中华文化的影响力。

牢记嘱托,步履铿锵。汉中市博物馆成功跻身国家一级博物馆行列、游客年接待量首破100万人次大关,“指尖非遗”成为致富“金钥匙”……如今的汉中,正以坚定的文化自信和主动的担当作为,在传承弘扬中华优秀传统文化的道路上砥砺前行,奋力书写赓续中华文脉的时代答卷。

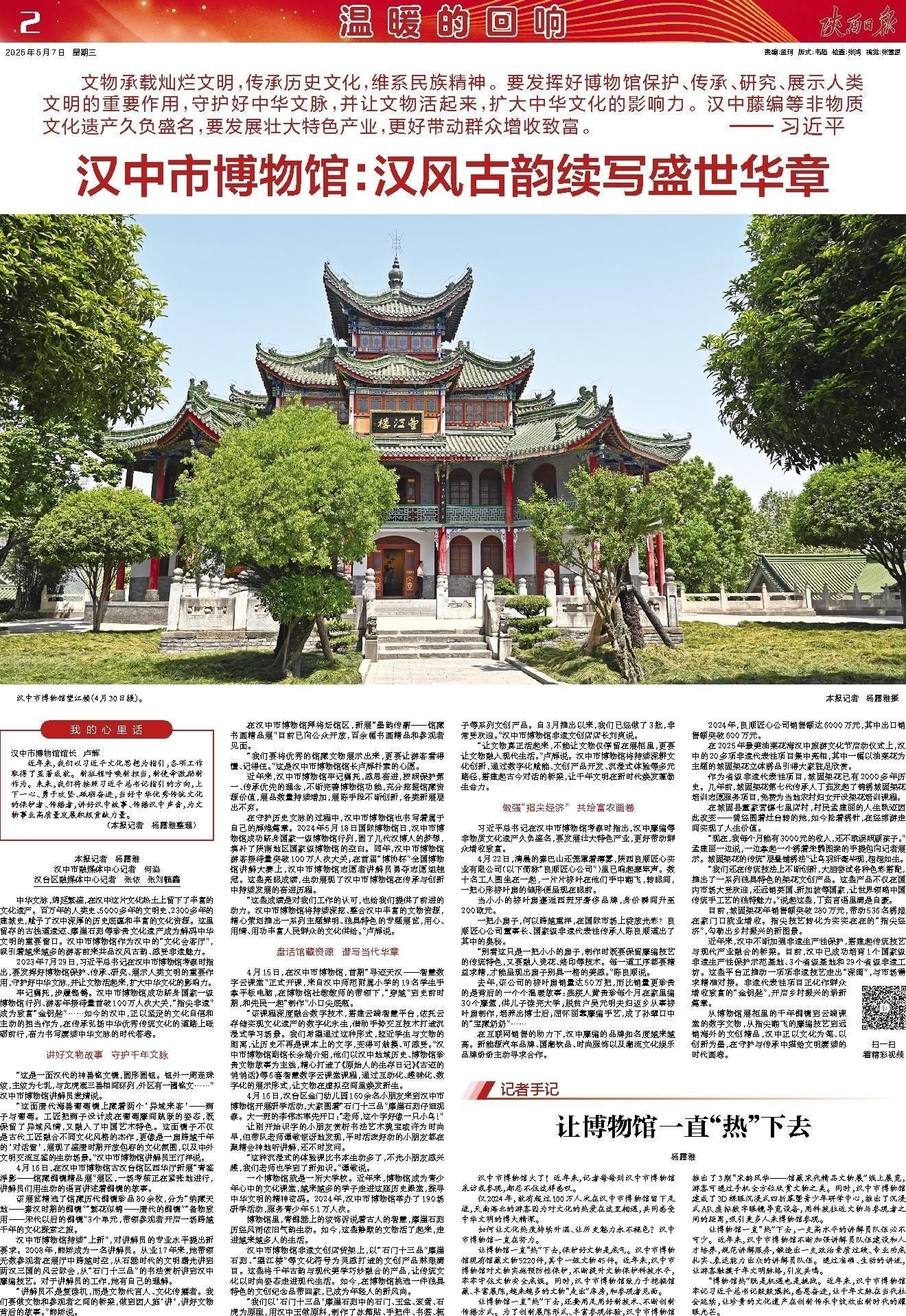

汉中市博物馆望江楼(4月30日摄)。群众新闻记者 杨露雅摄

讲好文物故事 守护千年文脉

“这是一面汉代的神兽铭文镜,圆形圆钮。钮外一周连珠纹,主纹为七乳,与龙虎鹿三兽相间环列,外区有一圈铭文……”汉中市博物馆讲解员袁婧说。

“这面唐代海兽葡萄镜上藏着两个‘异域来客’——狮子与葡萄。工匠把狮子设计成在葡萄藤间跳跃的姿态,既保留了异域风情,又融入了中国艺术特色。这面镜子不仅是古代工匠融合不同文化风格的杰作,更像是一扇跨越千年的‘对话窗’,展现了盛唐时期开放包容的文化氛围,以及中外文明交流互鉴的生动场景。”汉中市博物馆讲解员王汀洋说。

4月16日,在汉中市博物馆古汉台馆区西华厅新展“青鉴浮影——馆藏铜镜精品展”展区,一场考核正在紧张地进行,讲解员们用生动的语言讲述着铜镜的故事。

该展览精选了馆藏历代铜镜珍品80余枚,分为“纳藏天地——秦汉时期的铜镜”“繁花似锦——唐代的铜镜”“备物致用——宋代以后的铜镜”3个单元,带领参观者开启一场跨越千年的文化探索之旅。

汉中市博物馆持续“上新”,对讲解员的专业水平提出新要求。2008年,熊娇成为一名讲解员。从业17年来,她带领无数参观者在展厅中跨越时空,从石器时代的文明曙光讲到两汉三国的风云际会,从“石门十三品”的书法赏析讲到汉中藤编技艺。对于讲解员的工作,她有自己的理解。

“讲解员不是复读机,而是文物代言人、文化传播者。我们要做文物和参观者之间的桥梁,做到因人施‘讲’,讲好文物背后的故事。”熊娇说。

在汉中市博物馆拜将坛馆区,新展“墨韵传薪——馆藏书画精品展”目前已向公众开放,百余幅书画精品和参观者见面。

“我们要将优秀的馆藏文物展示出来,更要让游客看得懂、记得住。”这是汉中市博物馆馆长卢辉朴素的心愿。

近年来,汉中市博物馆牢记嘱托,感恩奋进,按照保护第一、传承优先的理念,不断完善博物馆功能,充分挖掘馆藏资源价值,展品数量持续增加,展陈手段不断创新,各类新展层出不穷。

在守护历史文脉的过程中,汉中市博物馆也书写着属于自己的辉煌篇章。2024年5月18日国际博物馆日,汉中市博物馆成功跻身国家一级博物馆行列,圆了几代汉博人的梦想,填补了陕南地区国家级博物馆的空白。同年,汉中市博物馆游客接待量突破100万人次大关;在首届“博协杯”全国博物馆讲解大赛上,汉中市博物馆志愿者讲解员勇夺志愿组桂冠。这些亮眼成绩,生动展现了汉中市博物馆在传承与创新中持续发展的奋进历程。

“这些成绩是对我们工作的认可,也给我们提供了前进的动力。汉中市博物馆将持续深挖、整合汉中丰富的文物资源,精心策划推出一系列主题鲜明、独具特色的专题展览,用心、用情、用功丰富人民群众的文化供给。”卢辉说。

盘活馆藏资源 谱写当代华章

4月15日,在汉中市博物馆,首期“寻迹天汉——智慧数字云课堂”正式开课,来自汉中师范附属小学的19名学生手拿平板电脑,在博物馆社教教师的带领下,“穿越”到史前时期,和先民一起“制作”小口尖底瓶。

“该课程深度融合数字技术,搭建云端智慧平台,依托云存储实现文化遗产的数字化永生,借助手势交互技术打造沉浸式学习场景。我们希望通过这种形式,拉近学生与文物的距离,让历史不再是课本上的文字,变得可触摸、可感受。”汉中市博物馆副馆长余瑞介绍,他们以汉中地域历史、博物馆珍贵文物故事为主线,精心打造了《原始人的生存日记》《古迹的悄悄话》等6套智慧数字云课堂课程,通过互动化、趣味化、数字化的展示形式,让文物在虚拟空间里焕发新生。

4月16日,汉台区金门幼儿园160余名小朋友来到汉中市博物馆开展研学活动,大家围着“石门十三品”摩崖石刻仔细观察。大一班的李伟杰率先开口:“老师,这个字好像一只小鸟!”

让刚开始识字的小朋友赏析书法艺术瑰宝或许为时尚早,但带队老师谭敏惊讶地发现,平时活泼好动的小朋友都在聚精会神地听讲解,还不时发问。

“这种沉浸式的体验课比书本生动多了,不光小朋友感兴趣,我们老师也学到了新知识。”谭敏说。

一个博物馆就是一所大学校。近年来,博物馆成为青少年心中的文化课堂,越来越多的学子走进这座历史殿堂,探寻中华文明的精神密码。2024年,汉中市博物馆举办了190场研学活动,服务青少年5.1万人次。

博物馆里,青铜器上的纹饰诉说着古人的智慧,摩崖石刻历经风雨依旧气韵生动。如今,这些静默的文物活了起来,走进越来越多人的生活。

汉中市博物馆非遗文创店货架上,以“石门十三品”摩崖石刻、“望江楼”等文化符号为灵感打造的文创产品琳琅满目。这些将千年古韵与现代美学巧妙融合的产品,让传统文化以时尚姿态走进现代生活。如今,在博物馆挑选一件独具特色的文创纪念品带回家,已成为年轻人的新风尚。

“我们以‘石门十三品’摩崖石刻中的石门、玉盆、衮雪、石虎为原型,用汉中玉做原料,制作了冰箱贴、手把件、书签、梳子等系列文创产品。自3月推出以来,我们已经做了3批,非常受欢迎。”汉中市博物馆非遗文创店店长刘爽说。

“让文物真正活起来,不能让文物仅停留在展柜里,更要让文物融入现代生活。”卢辉说。汉中市博物馆将持续深耕文化创新,通过数字化赋能、文创产品开发、沉浸式体验等多元路径,搭建起古今对话的桥梁,让千年文明在新时代焕发蓬勃生命力。

做强“指尖经济” 共绘富农画卷

习近平总书记在汉中市博物馆考察时指出,汉中藤编等非物质文化遗产久负盛名,要发展壮大特色产业,更好带动群众增收致富。

4月22日,清晨的秦巴山还笼罩着薄雾,陕西良顺匠心实业有限公司(以下简称“良顺匠心公司”)里已响起窸窣声。数十名工人围坐在一起,一片片棕叶在他们手中翻飞,转眼间,一把心形棕叶扇的雏形便呈现在眼前。

当小小的棕叶扇邂逅西班牙奢侈品牌,身价瞬间升至200欧元。

一把小扇子,何以跨越重洋,在国际市场上绽放光彩?良顺匠心公司董事长、国家级非遗代表性传承人陈良顺道出了其中的奥秘。

“别看这只是一把小小的扇子,制作时既要保留藤编技艺的传统特色,又要融入烫花、烙印等技术。每一道工序都要精益求精,才能呈现出扇子别具一格的美感。”陈良顺说。

去年,该公司的棕叶扇销量达50万把,而比销量更珍贵的是背后的一个个温暖故事:残疾人黄贵珍每个月在家里编30个藤篮,供儿子读完大学;脱贫户吴元明夫妇返乡从事棕叶扇制作,培养出博士后;屈怀丽靠藤编手艺,成了孙辈口中的“宝藏奶奶”……

在互联网销售的助力下,汉中藤编的品牌知名度越来越高。新能源汽车品牌、国潮饮品、时尚服饰以及潮流文化娱乐品牌纷纷主动寻求合作。

2024年,良顺匠心公司销售额达6000万元,其中出口销售额突破600万元。

在2025年最美油菜花海汉中旅游文化节启动仪式上,汉中的20多项非遗代表性项目集中亮相,其中一幅以油菜花为主题的城固架花立体绣品引得大家驻足欣赏。

作为省级非遗代表性项目,城固架花已有2000多年历史。几年前,城固架花第七代传承人丁茹发起了锦绣城固架花培训志愿服务项目,免费为当地农村妇女开设架花培训课程。

在城固县董家营镇七里店村,村民孟建丽的人生轨迹因此改变——曾经围着灶台转的她,如今捻着绣针,在经纬游走间实现了人生价值。

“现在,我每个月能有3000元的收入,还不耽误照顾孩子。”孟建丽一边说,一边拿起一个绣着朱鹮图案的手提包向记者展示。城固架花的传统“层叠铺绣法”让鸟羽纤毫毕现,栩栩如生。

“我们还在传统技法上不断创新,大胆尝试各种色彩搭配,推出了一系列独具特色的架花文创产品。这些产品不仅在国内市场大受欢迎,还远销英国、新加坡等国家,让世界领略中国传统手工艺的独特魅力。”说起这些,丁茹言语里满是自豪。

目前,城固架花年销售额突破280万元,带动536名绣娘在家门口就业增收。指尖技艺转化为实实在在的“指尖经济”,勾勒出乡村振兴的新图景。

近年来,汉中不断加强非遗生产性保护,搭建起传统技艺与现代产业融合的桥梁。目前,汉中已成功培育1个国家级非遗生产性保护示范基地、3个省级基地和29个省级非遗工坊。这些平台正推动一项项非遗技艺走出“深闺”,与市场需求精准对接。非遗代表性项目正化作群众增收致富的“金钥匙”,开启乡村振兴的崭新篇章。

从博物馆展柜里的千年铜镜到云端课堂的数字文物,从指尖翻飞的藤编技艺到远销海外的文创精品,汉中正以文化为笔、以创新为墨,在守护与传承中描绘文明赓续的时代画卷。

我的心里话

汉中市博物馆馆长 卢辉

近年来,我们以习近平文化思想为指引,各项工作取得了显著成就。新征程呼唤新担当,新使命激励新作为。未来,我们将按照习近平总书记指引的方向,上下一心、勇于攻坚、砥砺奋进,当好中华优秀传统文化的保护者、传播者,讲好汉中故事、传播汉中声音,为文物事业高质量发展积极贡献力量。(群众新闻记者 杨露雅整理)

记者手记丨让博物馆一直“热”下去

汉中市博物馆火了!近年来,记者每每到汉中市博物馆采访或参观,都忍不住这样感叹。

仅2024年,就有超过100万人次在汉中市博物馆留下足迹,天南海北的游客因为对文化的热爱在这里相遇,共同感受中华文明的博大精深。

如何让文化热度持续升温、让历史魅力永不褪色?汉中市博物馆一直在努力。

让博物馆一直“热”下去,保护好文物是底气。汉中市博物馆现有馆藏文物5220件,其中一级文物45件。近年来,汉中市博物馆对文物实施预防性保护,不断提升文物保护科技水平,牢牢守住文物安全底线。同时,汉中市博物馆致力于挖掘馆藏、丰富展陈,越来越多的文物“走出”库房,和参观者见面。

让博物馆一直“热”下去,还要用足用好新技术、不断创新传播方式。为了创新展陈形式、丰富参观体验,汉中市博物馆推出了3期“宋韵风华——馆藏宋代精品文物展”线上展览,游客可通过手机全方位欣赏文物之美。同时,汉中市博物馆建成了3D裸眼沉浸式四折幕暨青少年研学中心,推出了沉浸式AR虚拟数字眼镜导览设备,用科技拉近文物与参观者之间的距离,吸引更多人来博物馆参观。

让博物馆一直“热”下去,一支高水平的讲解员队伍必不可少。近年来,汉中市博物馆不断加强讲解员队伍建设和人才培养,规范讲解服务,锻造出一支政治素质过硬、专业功底扎实、表达能力出众的讲解员队伍。通过准确、生动的讲述,让游客触摸千年文明脉络,引发共鸣。

“博物馆热”既是机遇也是挑战。近年来,汉中市博物馆牢记习近平总书记殷殷嘱托,感恩奋进,让千年文脉在当代社会延续,让珍贵的文化遗产在创新传承中绽放出新时代的耀眼光芒。(杨露雅)

热门评论