温暖的回响 | 金米村:从贫困村到“金米仓”

陕西日报2025-04-16 09:26

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。接下来要做好乡村振兴这篇大文章,推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。 ——习近平

金米村:从贫困村到“金米仓”

群众新闻记者 陈艳 王佳伟 文超 商洛日报记者 王江波 柞水县融媒体中心记者 李沁杰

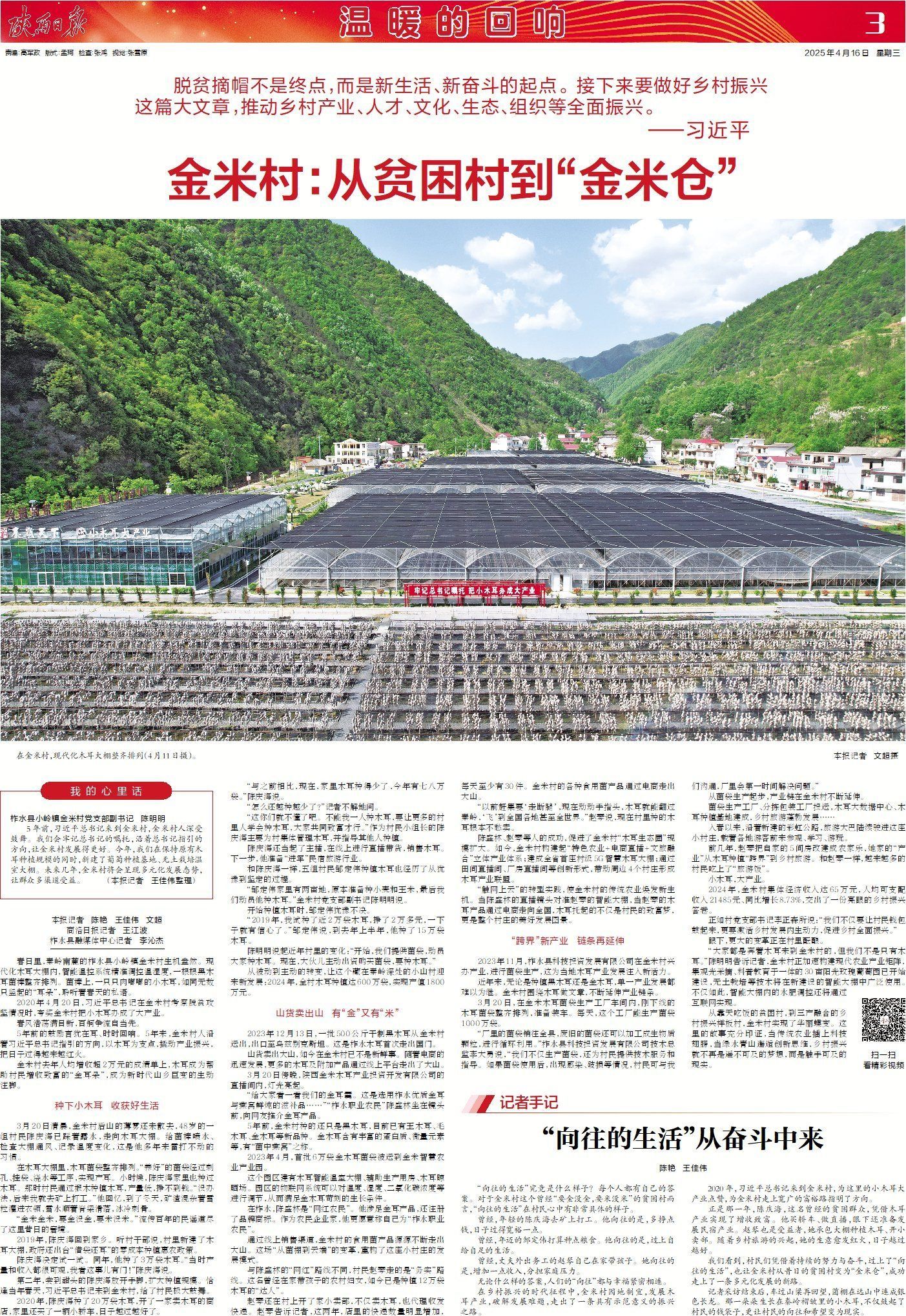

春日里,秦岭南麓的柞水县小岭镇金米村生机盎然。现代化木耳大棚内,智能温控系统精准调控温湿度,一根根黑木耳菌棒整齐排列。菌棒上,一只只肉嘟嘟的小木耳,如同无数只竖起的“耳朵”,聆听着春天的私语。

2020年4月20日,习近平总书记在金米村考察脱贫攻坚情况时,夸奖金米村把小木耳办成了大产业。

春风浩荡满目新,百舸争流自当先。

5年前的鼓励言犹在耳、时时回响。5年来,金米村人沿着习近平总书记指引的方向,以木耳为支点,撬动产业振兴,把日子过得越来越红火。

金米村去年人均增收超2万元的成绩单上,木耳成为帮助村民增收致富的“金耳朵”,成为新时代山乡巨变的生动注脚。

在金米村,现代化木耳大棚整齐排列(4月11日摄)。群众新闻记者 文超摄

种下小木耳 收获好生活

3月20日清晨,金米村后山的薄雾还未散去,48岁的一组村民陈庆海已踩着露水,走向木耳大棚。给菌棒喷水、检查大棚通风、记录温度变化,这是他多年来雷打不动的习惯。

在木耳大棚里,木耳菌袋整齐排列。“养好”的菌袋经过刺孔、挂袋、浇水等工序,实现产耳。小时候,陈庆海家里也种过木耳。那时村民通过椴木种植木耳,产量低,挣不到钱。“没办法,后来我就去矿上打工。”他回忆,到了冬天,矿渣混杂着雪粒灌进衣领,雪水顺着脊梁滑落,冰冷刺骨。

“金米金米,要金没金,要米没米。”流传百年的民谣道尽了这里昔日的窘境。

2019年,陈庆海回到家乡。听村干部说,村里新建了木耳大棚,政府还出台“借袋还耳”的零成本种植惠农政策。

陈庆海决定试一试。同年,他种了3万袋木耳。“当时产量和收入都很可观,我看这事儿有门!”陈庆海说。

第二年,尝到甜头的陈庆海放开手脚,扩大种植规模。恰逢当年春天,习近平总书记来到金米村,给了村民极大鼓舞。

2020年,陈庆海种了20万袋木耳,开了一家卖木耳的商店,家里还买了一辆小轿车,日子越过越好了。

“与之前相比,现在,家里木耳种得少了,今年有七八万袋。”陈庆海说。

“怎么还越种越少了?”记者不解地问。

“这你们就不懂了吧。不能我一人种木耳,要让更多的村里人学会种木耳,大家共同致富才行。”作为村民小组长的陈庆海主要为村集体管理木耳,并指导其他人种植。

陈庆海还当起了主播,在线上进行直播带货,销售木耳。下一步,他准备“进军”民宿旅游行业。

和陈庆海一样,五组村民邹定伟种植木耳也经历了从犹豫到坚定的过程。

“邹定伟家里有两亩地,原本准备种小麦和玉米,最后我们动员他种木耳。”金米村党支部副书记陈明明说。

开始种植木耳时,邹定伟犹豫不决。

“2019年,我试种了近2万袋木耳,挣了2万多元,一下子就有信心了。”邹定伟说,到去年上半年,他种了15万袋木耳。

陈明明说起近年村里的变化:“开始,我们提供菌袋,动员大家种木耳。现在,大伙儿主动出资购买菌袋,要种木耳。”

从被动到主动的转变,让这个藏在秦岭深处的小山村迎来新发展:2024年,全村木耳种植达600万袋,实现产值1800万元。

山货卖出山 有“金”又有“米”

2023年12月13日,一批500公斤干制黑木耳从金米村运出,出口至乌兹别克斯坦。这是柞水木耳首次走出国门。

山货卖出大山,如今在金米村已不是新鲜事。随着电商的迅速发展,更多的木耳及附加产品通过线上平台走出了大山。

3月20日傍晚,陕西金米木耳产业投资开发有限公司的直播间内,灯光亮起。

“给大家看一看我们的金耳羹。这是选用柞水优质金耳与燕窝鲜炖的滋补品……”“柞水职业农民”陈盛林坐在镜头前,向网友推介金耳产品。

5年前,金米村种的还只是黑木耳,目前已有玉木耳、毛木耳、金木耳等新品种。金木耳含有丰富的蛋白质、微量元素等,有“菌中燕窝”之称。

2023年4月,首批6万袋金木耳菌袋被运到金米智慧农业产业园。

这个园区建有木耳智能温室大棚、辅助生产用房、木耳晾晒场。园区的物联网系统可以对温度、湿度、二氧化碳浓度等进行调节,从而满足金木耳苛刻的生长条件。

在柞水,陈盛林是“网红农民”。他涉足金耳产品,还注册了品牌商标。作为农民企业家,他更愿意称自己为“柞水职业农民”。

通过线上销售渠道,金米村的食用菌产品源源不断走出大山。这场“从菌棚到云端”的变革,重构了这座小村庄的发展模式。

与陈盛林的“网红”路线不同,村民赵琴走的是“务实”路线。这名曾经在家带孩子的农村妇女,如今已是种植12万袋木耳的“达人”。

赵琴还在村上开了家小卖部,不仅卖木耳,也代理收发快递。赵琴告诉记者,这两年,店里的快递数量明显增加,每天至少有30件。金米村的各种食用菌产品通过电商走出大山。

“以前赶集要‘走断腿’,现在动动手指头,木耳就能翻过秦岭,‘飞’到全国各地甚至全世界。”赵琴说,现在村里种的木耳根本不愁卖。

陈盛林、赵琴等人的成功,促进了金米村“木耳生态圈”规模扩大。如今,金米村构建起“特色农业+电商直播+文旅融合”立体产业体系;建成全省首座村级5G智慧木耳大棚;通过田间直播间、厂房直播间等创新形式,带动周边4个村庄形成木耳产业联盟。

“触网上云”的转型实践,使金米村的传统农业焕发新生机。当陈盛林的直播镜头对准赵琴的智能大棚,当赵琴的木耳产品通过电商走向全国,木耳托起的不仅是村民的致富梦,更是整个村庄的美好发展图景。

“跨界”新产业 链条再延伸

2023年11月,柞水县科技投资发展有限公司在金米村兴办产业,进行菌袋生产,这为当地木耳产业发展注入新活力。

近年来,无论是种植黑木耳还是金木耳,单一产业发展都难以为继。金米村围绕木耳做文章,不断延伸产业链条。

3月20日,在金米木耳菌袋生产工厂车间内,刚下线的木耳菌袋整齐排列,准备装车。每天,这个工厂能生产菌袋1000万袋。

“厂里的菌袋销往全县,废旧的菌袋还可以加工成生物质颗粒,进行循环利用。”柞水县科技投资发展有限公司技术总监李大勇说,“我们不仅生产菌袋,还为村民提供技术服务和指导。如果菌袋使用后,出现感染、破损等情况,村民可与我们沟通,厂里会第一时间解决问题。”

从菌袋生产起步,产业链在金米村不断延伸。

菌袋生产工厂、分拣包装工厂投运,木耳大数据中心、木耳种植基地建成,乡村旅游蓬勃发展……

入春以来,沿着新建的彩虹公路,旅游大巴陆续驶进这座小村庄,载着各地游客前来参观、学习、游玩。

前几年,赵琴把自家的5间房改建成农家乐,她家的“产业”从木耳种植“跨界”到乡村旅游。和赵琴一样,越来越多的村民吃上了“旅游饭”。

小木耳,大产业。

2024年,金米村集体经济收入达65万元,人均可支配收入21485元、同比增长8.73%,交出了一份亮眼的乡村振兴答卷。

正如村党支部书记李正森所说:“我们不仅要让村民钱包鼓起来,更要激活乡村发展内生动力,促进乡村全面振兴。”

眼下,更大的变革正在村里酝酿。

“大家都是奔着木耳来到金米村的,但我们不是只有木耳。”陈明明告诉记者,金米村正加速构建现代农业产业矩阵,集观光采摘、科普教育于一体的30亩阳光玫瑰葡萄园已开始建设,无土栽培等技术将在新建设的智能大棚中广泛使用。不仅如此,智能大棚内的水肥调控还将通过互联网实现。

从靠天吃饭的贫困村,到三产融合的乡村振兴样板村,金米村实现了华丽蝶变。这里的故事充分印证,当传统农业插上科技翅膀,当绿水青山邂逅创新思维,乡村振兴就不再是遥不可及的梦想,而是触手可及的现实。

我的心里话

柞水县小岭镇金米村党支部副书记 陈明明

5年前,习近平总书记来到金米村,金米村人深受鼓舞。我们会牢记总书记的嘱托,沿着总书记指引的方向,让金米村发展得更好。今年,我们在保持原有木耳种植规模的同时,新建了葡萄种植基地、无土栽培温室大棚。未来几年,金米村将会呈现多元化发展态势,让群众多渠道受益。 (群众新闻记者 王佳伟整理)

记者手记丨“向往的生活”从奋斗中来

“向往的生活”究竟是什么样子?每个人都有自己的答案。对于金米村这个曾经“要金没金,要米没米”的贫困村而言,“向往的生活”在村民心中有非常具体的样子。

曾经,年轻的陈庆海去矿上打工。他向往的是,多挣点钱,日子过得宽裕一点。

曾经,年迈的邹定伟打算种点粮食。他向往的是,过上自给自足的生活。

曾经,丈夫外出务工的赵琴自己在家带孩子。她向往的是,增加一点收入,分担家庭压力。

无论什么样的答案,人们的“向往”都与幸福紧密相连。

在乡村振兴的时代征程中,金米村因地制宜,发展木耳产业,破解发展难题,走出了一条具有示范意义的振兴之路。

2020年,习近平总书记来到金米村,为这里的小木耳大产业点赞,为金米村走上宽广的富裕路指明了方向。

正是那一年,陈庆海,这名曾经的贫困群众,凭借木耳产业实现了增收致富。他买轿车、做直播,眼下还准备发展民宿产业。赵琴也是受益者,她承包大棚种植木耳、开小卖部。随着乡村旅游的兴起,她的生意愈发红火,日子越过越好。

我们看到,村民们凭借着持续的努力与奋斗,过上了“向往的生活”,也让金米村从昔日的贫困村变为“金米仓”,成功走上了一条多元化发展的新路。

记者采访结束后,车过山梁再回望,菌棚在远山中连成银色长龙。那一朵朵生长在秦岭褶皱里的小木耳,不仅鼓起了村民的钱袋子,更让村民的向往和希望变为现实。(群众新闻记者 陈艳 王佳伟)

热门评论