战位平凡 使命非凡 三秦大地上的强军足音

陕西日报2025-08-01 08:11

编者按

强国必须强军,军强才能国安。

值此中国人民解放军建军98周年之际,记者走访了坚守在三秦大地不同战位的新时代革命军人,听他们讲述平凡战位上的忠诚与奉献。

从岗亭到田埂,从抢险一线到帮扶现场,从守护无形电波到搭建助学课堂,新时代革命军人忠诚坚守战位、倾情奉献担当。他们的故事生动展现了人民子弟兵扎根基层、艰苦奋斗、服务人民的赤子情怀,以及在强国强军新征程上,那份薪火相传的精神信念与躬身力行的时代担当。他们用行动证明,正是这万千平凡岗位上的执着坚守,汇聚成了托举国家安全、支撑强军伟业的磅礴力量。

“岗亭就是我们的战位”

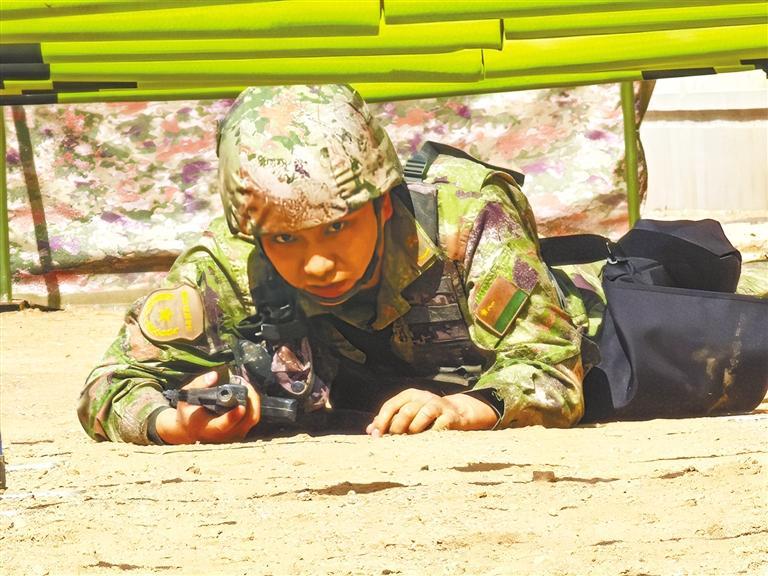

5月中旬,郝楠在省军区参加军事化专业训练(资料照片)。 受访单位供图

7月27日下午4点,西安的气温已接近40℃。陕西省军区大门前,警卫勤务队警卫中队战士郝楠如同钢钉般楔在岗台上,一动不动。走下哨位时,他的汗水早已浸透绿军装。

同战友交接完相关事务,郝楠的身体已有些僵硬。他小幅度活动了一下腿脚,又重新迈着标准的步伐走向连队值班室。

“每人每天要站一班哨,一班就是一个半小时。无论晴雨寒暑,岗亭24小时不能空。岗亭就是我们的战位。”郝楠缓缓讲述着执勤职责,省军区大门前那方寸之地,是他坚守了6年的战位。

26岁的郝楠来自云南玉溪,大学毕业在家乡当了一年辅警后,来到军营。郝楠至今清晰地记得,自己刚到省军区时非常激动。“警卫就是军区的门面,是进门第一眼就能看到的标杆。”新兵班长崔霄这样告诉他。

平日里,郝楠要进行严格的体能训练。3000米跑、单杠引体向上、双杠臂屈伸……刚下连队时,他一度因课目考核成绩不理想陷入焦虑。

崔霄主动找到他谈心,以戍边战士坚守阵地壮烈牺牲的故事激励他。于是,别人一天一练,郝楠就一天三练、五练,成绩大幅提升。如今,连队的“龙虎榜”上,他的名字常年高居榜首。

今年1月,郝楠被省军区表彰为第二届“国防动员尖兵”先进个人。面对这份荣誉,他谦逊地说:“我做的事情都很普通,每位战士都是这样的。”

表彰晚会那天,向来沉默寡言的郝楠父亲坐在台下,脸上洋溢着自豪与喜悦。后来,郝楠从亲戚口中得知,父亲回家后逢人便说:“一人立功,全家光荣。我为儿子在部队的优秀表现感到光荣和骄傲。”

前不久的一个夜晚,郝楠执勤时,一名外卖骑手经过省军区门前不慎摔倒。郝楠迅速报告后上前搀扶,耐心安抚帮助。

“谢谢人民子弟兵。”骑手离去时的这句话,让郝楠的心头暖流涌动。他在朋友圈记录下这平凡而珍贵的时刻。

考验面前更显军人本色。2024年夏天,柞水县遭遇洪灾,郝楠主动请缨奔赴一线,与战友彻夜奋战,肩扛手递。从深夜11点直至凌晨4点多,他们争分夺秒转运防汛物资,肩膀红肿也浑然不觉。负重前行,只为保障更多群众的平安。

“在最平凡的岗位上不懈奋斗,也能拥有最精彩的青春。”郝楠说,时代离不开每个平凡的人。他一直坚信,即使站在只有1平方米的战位上,他们的守望依然意义非凡。

记者 苗雨蒙

复兴寨村的“复兴路”

7月中旬,在空军工程大学航空工程学院营区,官兵在帮复兴寨村群众促销无花果、果干等特产(资料照片)。 受访单位供图

大暑时节,秦岭山脚下的周至县骆峪镇复兴寨村热浪滚滚。7月30日,村民窦养民的手机响起订单提示音——“复兴果业”电商平台售出15公斤猕猴桃。

这是空军工程大学航空工程学院结对帮扶复兴寨村7年的效果体现。

2013年,该学院与复兴寨村结缘。12年间,从最初的学雷锋、爱心助农、捐资助学活动,到2018年确定定点帮扶关系、全力支援当地脱贫攻坚,再到如今军民携手共同推进乡村振兴,复兴寨村的变化映照着学院官兵全心全意为人民服务的情怀担当。2018年至今,学院统筹军事院校科技与教育资源,以“育新禾”与“向复兴”为双核,在脱贫攻坚与乡村振兴的接力赛中跑出加速度。

复兴寨村学生杨赵伟书桌上有一张小纸条,上面写着“好男儿志在四方,有志者奋斗无悔”。这是学院官兵在帮扶之初勉励他的话。2024年夏天,杨赵伟考入县重点中学——周至中学。他第一时间将这个好消息分享给“兵叔叔”,并坚定地立下志向:“我要好好学习,将来参军报国,像叔叔们帮助我一样,去帮助更多的人。”

得知杨赵伟升入高中后面临课程增多、节奏加快的挑战,该学院某学员队学员自发行动起来,利用周末休息时间,轮流为杨赵伟及村里其他孩子辅导功课。

每次来到复兴寨村,这群年轻的军校学员除了辅导孩子功课,还主动帮村民翻垦田地、清扫村道、义务理发……

前不久,杨赵伟拨通空军工程大学航空工程学院某学员队队长王肃的电话,向他报告了一个好消息:“王叔叔,这次期末考试,我又进步了20名。”

“教育是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要途径。”该学院某学员队教导员孙诚悉告诉记者,学院党委十分重视复兴寨村的教育发展,发动官兵、文职人员与家庭条件相对困难的学生结成帮扶对子,开展“爱心助学”活动,用真情呵护学生成长成才。

7年来,接受该学院教育帮扶的孩子已有18名,有的已大学毕业步入社会,有的刚上初中。在这个过程中,“好好学习,参军报国”成为部分孩子共同的梦想。

帮扶的脚步不止于此。该学院正在着力构建常态长效的帮扶机制,未来将持续在党建、产业、人才等多方面精准发力、统筹推进,在当地筹划建设拥政爱民教育实践基地,与复兴寨村携手并肩,共同迈向“复兴路”。

“从一家一户的帮扶、送医送药,到修路、建大棚,桩桩件件,我们都打心眼里感受到‘人民军队爱人民’的鱼水深情。”复兴寨村党支部书记陈守军说。

记者 苗雨蒙 通讯员 吴森俊

一把老镢头见证红色传承

7月24日,武警陕西总队延安支队执勤一中队官兵在菜地里劳作。 本报记者 梁易炜摄

7月24日,当清晨的阳光掠过黄土高原,在南泥湾,武警陕西总队延安支队执勤一中队官兵又忙碌起来:班长肖斌钻进中队的种植园打理幼苗、维修员张伍帅猫着腰维护中队营门电子系统、炊事班战士通过智慧食堂系统根据当日人员在位情况和操课表调整食谱……

建队70多年来,驻扎在南泥湾的中队官兵始终坚持自力更生、艰苦奋斗的优良传统,获得多项荣誉:被中宣部命名为“全国学雷锋活动示范点”,被共青团中央授予“全国五四红旗团支部”称号,荣立集体二等功4次、集体三等功9次。

中队荣誉室里,一把锈迹斑斑的镢头静卧在红绸上,它见证了当年三五九旅挺进南泥湾垦荒的历史,见证了南泥湾精神的代代传承。

现如今,作为驻扎在南泥湾的唯一一支武装力量,武警陕西总队延安支队执勤一中队把荣誉室展示的“一面标兵旗、一首红歌谣、一把冲锋号、一盏煤油灯、一片种植园”当成“传家宝”。

中队有一片占地10多亩的生产场地,每年产10多种蔬菜、400多公斤禽畜肉类、1000多尾鱼。如今,这片生产场地被中队用作优良传统教育“第二课堂”,寓教于耕,引导官兵践行艰苦奋斗、勤俭建军的光荣传统。

每年新兵下队,授锄仪式永不缺席。去年初,新兵冯康和战友在菜地旁接过系着红绸的旧锄时,有新兵窃窃私语:“现在当兵还有必要种地?”

这引起中队党支部的注意。

不久后,“菜地微课堂”如期开讲,将八路军三五九旅“独臂英雄”晏福生、“铁罗汉”郭荣升、“气死牛”郝树才等革命先辈自力更生、艰苦创业的故事搬上讲台,引领官兵看清来时的路、走好脚下的路、坚定前行的路。

“不管时代如何发展,艰苦奋斗的优良传统永远不过时。”去年底,“菜地微课堂”结束后,冯康在日记中写下了自己的感悟。

入伍第一年,张家豪曾给自己定下“第一年学会种西红柿,第二年学会种西瓜”的小目标。当班长以后,他给自己定下“军事体育成绩达到400分,全班成绩达到‘良好’”的目标。去年底,他的目标全部实现。张家豪说:“土地给予的不仅是果实,更是‘幸福源于奋斗’的朴素真理。”

2023年,中队开始对老旧食堂进行全面改造。如何在新时代赓续南泥湾精神,落实勤俭建军要求?官兵给出了答案:精准投入,高效产出。

引入智慧食堂系统,炊事班应用新型炊具,通过丰富食谱、精准定量,让官兵吃出健康、吃出战斗力;

大力倡导绿色、低碳、节俭的生活习惯,倡导推行8个方面49条厉行节约措施;

自己动手制作垃圾箱、收纳盒、木人桩、量角器等生活设施和训练器材,节约各类经费20多万元;

……

“中队官兵最在意的,是能不能传承好南泥湾精神。”中队指导员高展说,中队一代代官兵就像一粒粒种子,在南泥湾扎根生长,结出带着星火的果实,用奋斗书写着属于他们的故事,为南泥湾精神赋予新的时代内涵。

记者 梁易炜 通讯员 刘锦润

用电波书写忠诚

7月16日,粟阳(右)在指导新兵操作电脑设备(资料照片)。 受访单位供图

从农家子弟到通信尖兵,粟阳用忠诚与汗水在无形战场书写荣光。刚刚晋升为武警三级警士长的他,肩章上的“三道拐”闪烁着耀眼的光芒。

作为武警陕西总队机动支队某部班长兼卫星通信技师,入伍17年,粟阳扎根通信岗位,零失误保障百余次重大任务,将青春熔铸在无形电波里。

“我很庆幸成为一名军人。是组织的培养、领导的关怀、战友的帮助和家人的支持,让我走到今天。”7月25日,粟阳说。

2008年冬,中专毕业的粟阳怀揣梦想参军入伍。凭借一股钻劲和维修特长,他被选送参加通信培训。面对专业门槛,他拿出“拼命三郎”的劲头:每天第一个到教室,最后一个离开,用津贴买回一摞摞专业书籍,熄灯后打着手电“啃理论”。

功夫不负有心人,最终,他以优异成绩结业,并由此与通信岗位结下不解之缘。

“干一行,就要爱一行,钻一行。”粟阳是这么说的,也是这么做的。

白天实操苦练,夜晚挑灯夜读,为了弄通一个原理,他常钻研到深夜。凭着这股劲,他自学完成本科课程,手握计算机、无线电台修理等7项职业资格证书。他撰写的论文《基于卫星通信的应急通信系统设计与实现》被专业期刊登载。

通信保障,事关成败,分秒必争。在参与某重大活动安保工作时,粟阳在烈日炙烤下反复测试,发现有一处信号盲区。他顶着酷暑细致勘查,提出将转信台架设到150米外的高架铁塔上。方案获得批准后,他带领战友精准作业,最终实现信号无缝覆盖,圆满完成任务,并在执行任务的过程中火线入党。

遇到急难险重任务,他始终冲锋在前。2013年,在一次搜救抢险中,粟阳主动加入党员突击队,在灾区连续奋战12个日夜,维护装备200余件。他不顾个人安危,一次次冲进危险区域,将现场画面实时传回指挥部,为科学决策提供了关键支撑。

去年6月的一次重大安保任务要求以最短时间、最高标准打通指挥链路。时间紧、人手少,粟阳带着几名骨干昼夜奋战,每天值守超过18小时,确保了通信“生命线”的绝对畅通。

17年来,从执勤处突到维稳救灾,百余次重大任务中,他做到了“传输不断线、保障零失误”,将“迅速、准确、保密、畅通”刻在了骨子里。

作为班长兼技师,粟阳深知“一枝独秀不是春”。他是严格要求的“兵教员”,更是战士信赖的“老大哥”。他累计担任各级通信集训教练20余次,为部队培养500余名业务骨干,其中50余人已能独当一面。

战士曹旭曾因训练陷入瓶颈想退伍,粟阳看在眼里,急在心里。他为曹旭量身定制帮教计划,耐心谈心引导,手把手帮带。去年,曹旭在总队比武中勇夺团体、个人双第一,荣立三等功。“班长一直是我学习的榜样,他教我如何出色完成任务、练精专业,更教会了我如何当一个好兵。”曹旭说。

从中专生到三级警士长,粟阳的军旅之路写满奋斗。

“面对各类任务,他总是勇挑重担、冲锋在前,用实际行动擦亮通信兵的忠诚底色,用奋斗书写无悔的青春篇章。”粟阳所在中队的中队长李宇鑫说。

记者 梁易炜 通讯员 黄晨

热门评论