镇馆之宝 | 八年吕不韦戈:执戈卫国 勒铭溯责

陕西日报2025-08-20 08:06

文物名片

姓名:八年吕不韦戈

等级:国家一级文物

出生时间:战国晚期

出土地:咸阳市

年龄:2000多岁

户籍登记时间:1978年

现住址:宝鸡青铜器博物院

8月9日,宝鸡青铜器博物院人流如潮。在“秦肇之路”展厅,由铜戈组成的“秦”字装置,引得众多市民游客驻足拍照。顺着地面上投影的脚印前行,记者参观至第四部分“奠基雍城”。巨幅屏幕上,将士列阵如林、旌旗猎猎翻卷、铁蹄踏破关山的画面演绎着大秦帝国艰苦创业、一统天下的磅礴史诗。随着画面流转,凛冽的刀光剑影投射在展厅最后一个透明的玻璃展柜上。展柜里单独陈列的一件青铜戈仿佛被瞬间唤醒。

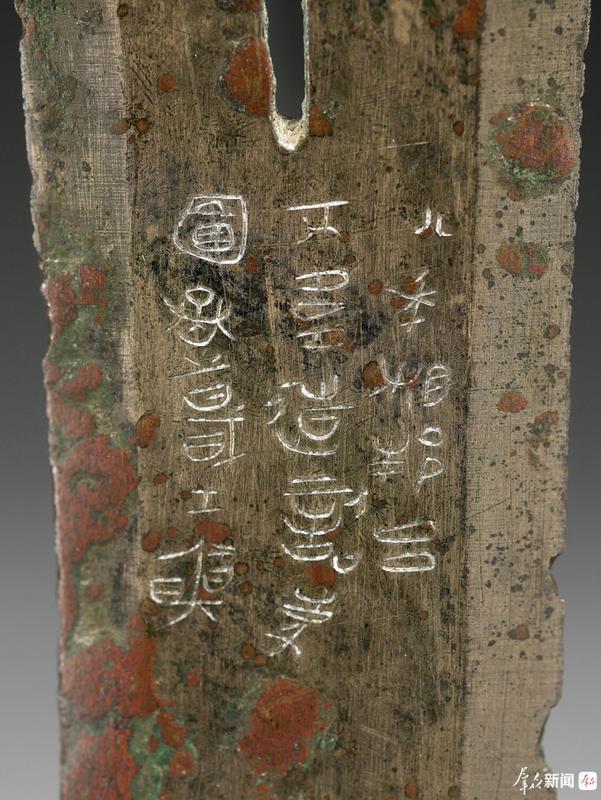

它是“八年吕不韦戈”,是两千多年前秦人开疆拓土的见证。虽锈迹斑驳、刃上有几处小缺口,但戈身上镌刻清晰的铭文,让今人窥见了强秦背后那套精密严谨、影响深远的兵器生产管理体系。

01 沙里淘金,拣选而来

八年吕不韦戈援长16.1厘米,内长11厘米,重量仅0.3千克。相比于器型庞大、纹饰精美的青铜器来说,这件青铜戈并不起眼,人们是如何发现它的?

据原宝鸡市博物馆馆长李仲操对八年吕不韦戈的考释研究,这件青铜戈没有惊世骇俗的出土现场,其“回归”之路带着时代印记。1978年,宝鸡市内燃机配件厂工人、文物通讯员王发顺在即将回炉的废铜堆中“拣选”出了它,终结了它2000余年的沉寂与漂泊。

文物拣选是保护流散文物的一种手段,是专业人员在废旧物资、冶炼原料中抢救性辨识珍贵文物的特殊方式,如同沙里淘金。

收藏在宝鸡青铜器博物院,同样因拣选而重获新生的瑰宝不在少数:西周虢仲鬲器身厚重,所饰重环纹与窃曲纹相映成趣,口沿铭文说明这件器物是虢仲为妻子姞氏铸作的祭器;唐飞天花鸟菱缘镜纹饰清雅明晰,内区图案为高浮雕的灵动飞天与衔枝鸾鸟,外区饰蝶恋花与忍冬如意纹相间的纹样,折射盛唐气象。

其貌不扬的八年吕不韦戈凭借什么跻身国家一级文物行列?

八年吕不韦戈所在的这堆废铜来自咸阳市三原县,三原县距秦咸阳都城较近,所以考古人员推测八年吕不韦戈或为秦国所铸兵器。这一推测在经过除锈处理,文物显露出铭文后得到了证实。

02 钩割啄刺,守土护民

西周虢仲鬲用来盛煮食物、唐飞天花鸟菱缘镜可以映照容颜,八年吕不韦戈的使命却截然不同——生而为战,守土护民。

戈属于进攻性兵器,用于近战格斗,集钩割啄刺于一体,主要包括戈头和柲。戈头是戈的杀伤部分,由援、内、胡、阑等部分组成。

戈头的制作材质有石、玉、铜等。铜戈最为常见,在战争中发挥着非常重要的作用。

铜戈是战争消耗品,在铸造完成后会尽快投入使用,有易损坏、更新快的特点。铜戈的形制也在延续基本形制的基础上随着战场形势及使用方式不断变化,有着鲜明的时代特征。

“八年吕不韦戈仅存戈头,形制较为特殊:援体上扬,无中脊;胡下部残,阑侧仅存两穿;援胡均有刃;内平直,中有一穿。”宝鸡青铜器博物院讲解员柳莺介绍。

由此看来,八年吕不韦戈属于直内有胡戈,杀伤力极强,是秦国军事作战实力的有力证明,更是秦兵“执干戈以卫社稷”的具象化身。

03 物勒工名,以考其诚

八年吕不韦戈的价值,不仅在于它是士兵手中守土护民的一件武器,更在于它所携带的信息揭示了秦国强大的制度密码。

八年吕不韦戈内的正面刻有“八年相邦吕不韦造,诏事图,丞蕺,工奭”15字。大意是,此兵器是某秦王在位的第八年,由相邦吕不韦总领监造,官员“蕺”督造,工匠“奭”铸造。背面“诏事”2字为横书,还有“属邦”2字。“属邦”是管理当时少数民族的机构。

这件青铜戈的铸造时间就是吕不韦任相邦时、秦王政在位的第八年。“八年”明确了铸造时间,“八年”之后的铭文则记载了生产管理此兵器的“责任链条”,体现了秦国首创的“物勒工名”制度。

《吕氏春秋》记载:“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以究其情。”

物勒工名制度是秦国律法的重要内容,到战国晚期已较为完善。这种制度要求将铸造时间、监造机构、参与人员姓名等信息铭刻在器物上,以便管理者核查和追溯质量。

目前,在陕西发现的、由吕不韦监造的青铜戈,除了宝鸡青铜器博物院收藏的八年吕不韦戈,还有秦始皇帝陵博物院收藏的三年、四年、五年、七年吕不韦戈等。它们都是秦国以“物勒工名”制度为核心的质量监督管理体系的典型实证。

此外,对于“诏事”一词的定义还未有定论。

“在秦之后,‘物勒工名’制度被历代中央王朝所奉行,不仅体现在武器制造上,还广泛地运用于陶瓷、建筑等行业,为国家的经济发展、社会稳定、军事强化等方面作出了巨大贡献。”柳莺说。(群众新闻记者 孙亚婷)

热门评论