高铁绘就流动的陕西

陕西日报2025-09-24 08:08

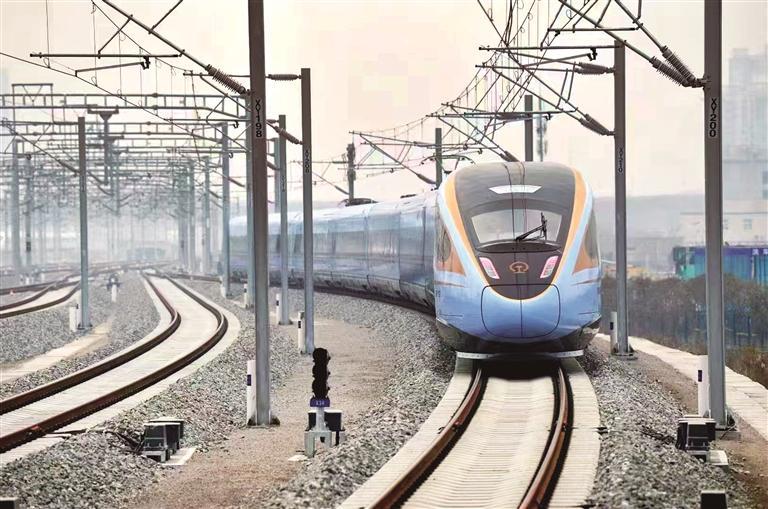

高速铁路动车运行秩序井然。

历史厚重的陕西,昔日的书同文车同轨和秦直道,创造了历史的辉煌文明,如今高速铁路通四海的畅达和便捷,更是彰显了现代文明的律动。作为区域发展的“加速器”、产业集聚的“黏合剂”、区域均衡的“平衡器”,高铁建设与发展,不仅对陕西经济社会发展产生着深远的影响,更是让西安这个城市的中心性得以巩固。

第一篇章 砥砺前行 陕西高铁步履行稳致远

丝路悠悠述说岁月更替,汽笛长鸣奏响时代强音。

早在2016年公布的国家中长期“八纵八横”铁路网规划图中,就有包(银)海通道、京昆通道等多条线路途经陕西,并在西安交会。陕西省以此绘制了“米”字形高铁网的蓝图——以西安为中心,连通东西,辐射南北,分别通往成都、重庆、武汉、郑州、太原、包头、银川和兰州等国内主要城市。2022年4月,陕西省人民政府印发的《西安都市圈发展规划》中提出,要打造轨道上的都市圈,加快完善以西安为中心的“米”字形高铁骨干网络。

“米”字形作为城市建设高铁中偶然形成的一个线网形态,它的建立也在很大的方面证明了一个城市良好的交通通达性和其重要的经济枢纽地位。

截至2024年,陕西高铁运营里程已达1019公里,在建高铁里程1010公里(含联络线),在建规模位居全国前列。这不仅是数字的增长,更是梦想的延伸。

如今,“米”字形高铁网于陕西大地已渐次成形,“米”字的一点——银西高铁、两撇——大西高铁和西成高铁、一横——郑西、西宝、宝兰高铁已开通运营。银西高铁成为贯通陕甘宁的战略性交通动脉与发展引擎。西成高铁串起成渝、关中、天水三大经济区,通过“交通先行”重塑了中国西部的经济地理格局,为区域协调发展、国家战略落地提供了坚实支撑。郑西高铁不仅拉近了郑州与西安这两座重要城市之间的距离,还加强了中西部地区的联系,形成了一个新的经济带——黄河中游经济区……

陕西省交通运输厅相关领导介绍:“近年来,在省委省政府的坚强领导下,陕西省交通运输事业深化改革创新、强化规划引领、推进试点示范,强化综合交通规划统筹,系统构建覆盖全省、联通全国的立体交通网络,为区域高质量发展注入强劲动能。”

三秦大地,高铁筑梦,从黄土高原到秦巴山区,一场关于速度与梦想的变革正在如火如荼地上演。

“十四五”以来,陕西加速构建高铁大通道,建立全省高铁建设协调机制,全力推进高铁建设,“米”字的一竖——延榆、西延、西康、康渝高铁以及一捺——西十高铁提速建设,“五线并进”的建设规模让陕西迈入“全国第一方阵”,西延高铁年内通车运营,冲刺西康、西十高铁2026年和延榆、康渝高铁2028年建成投运,市市通高铁之宏愿,正逐步照进现实。

列车安全运行。

第二篇章 科技赋能 陕西高铁“智”行千里

陕西之地,南北绵长,东西狭促。

穿越黄土高原的西延高铁线路全长约299公里,设计时速350公里,是我国“八纵八横”高铁网和陕西“米”字形高铁网的重要组成部分,是陕西省“十四五”时期计划开通的唯一高铁,也是连通陕北革命老区的首条高铁。针对黄土土质疏松、水土流失、工程地质勘察难度大等问题,西延高铁的管理者和建设者同心协力,毅然前行,攻克了许多技术壁垒。现场施工强化地基处理、采用先进的勘察技术、加强施工质量控制、实施生态环境保护措施等,确保高铁建设顺利推进。

西延高铁沿线地势由南至北逐渐升高,全线桥隧比达92%。隧道区主要穿越三个地貌单元,具有长距离穿越黄土浅埋段、下穿地表多处构筑物等难点,隧道整体施工难度大、风险高。其中最长隧道为宜君隧道,全长17509米,2024年8月10日,“陕西最长”高铁隧道西延高铁宜君隧道顺利贯通,那一刻,洋溢在建设者脸上的笑容就是最美的勋章。

“西延全线组织深入开展隧道缓倾层状围岩变形破坏机理及防治技术研究和水平岩层控制爆破技术研究,有效预防了缓倾层状围岩门式塌方,全面应用后无一例塌方。”西成客专陕西公司西延指挥部副指挥长陈晓军说。

2025年7月1日,西延高铁最后一组钢轨落定,将西安到延安的距离从2.5小时压缩至1小时,延安成功融入西安1小时经济圈,同时,西延高铁途经的铜川也将结束“地级市不通高铁”的历史。

当西延高铁进入通车倒计时,另外4条高铁也在加速“穿山越岭”。延榆高铁首座隧道孟家岔1号隧道贯通,首座采用“零开挖进洞”技术的石家湾隧道贯通,桐柏塬1号隧道掘进至2000米,桐柏塬3号隧道等5条隧道进入主洞施工阶段;西康高铁首件无砟道岔浇筑完成,轨道施工进入规模化阶段,全线20座隧道已全部贯通;西十高铁(陕西段)全线箱梁架设任务完成,进入桥面施工阶段,天竺山三号隧道等14座隧道贯通,无砟轨道试验段全面展开,新建站房4座已开工3座;康渝高铁(陕西段)青村隧道掘进突破1000米。

节点性捷报频传的背后,是建设者日夜奋战的艰辛,是锚定目标追求品质的责任担当。

自陕北至陕南,千里之遥。高铁筑梦,不仅要跨越黄土高原之辽阔,还要穿越秦岭之幽深。秦岭腹地,地形复杂,西康、西十、康渝高铁穿梭其间。

“西康高铁秦岭太兴山隧道,地处秦岭的中高山区,是全线最长的一级高风险隧道和重点控制性工程,在隧道掘进过程中,我们遇到的最大难题就是岩爆,针对岩爆,我们一是采取了先进的技术手段,对岩爆进行了精准的预测;二是采取了打设卸压孔,提前释放应力,喷洒高压水,然后围岩,打设预应力钻刻式锚杆,喷射钢纤维混凝土进行加强支护,确保隧道安全快速推进。”中铁三局西康高铁项目经理部总工程师朱袁军介绍。

地处榆林的蔡家坪隧道全长4397米,最大埋深150米、最小埋深20厘米,隧道工期42个月,是全线控制性工程,隧道主要不良地质为穿越黄土梁浅埋沟谷及软岩大变形,为了优质高效推进榆林首条高铁建设,中铁十二局三分部的建设者通过制定科学合理的施工方案,克服了冬季施工及复杂地质等诸多困难。

王家河特大桥,西延高铁之明珠,项目建设团队攻克超大体积承台、超高矩形墩身等施工难题,铸就国内高速铁路无砟轨道桥梁之巅峰。

在陕西,高铁不仅是铁轨之延,更是科技之光。

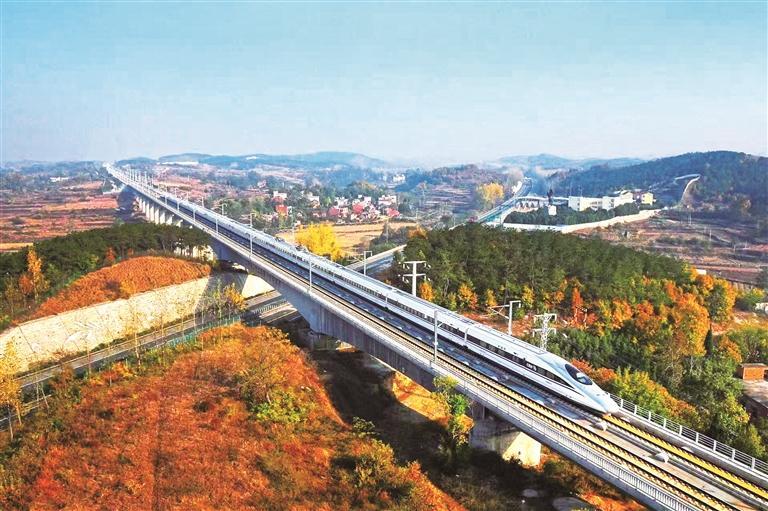

铁路穿越汉中花海。

第三篇章 执“绿”为笔 陕西高铁书写生态画卷

陕西,地处内陆腹地,秦岭横贯,是生态屏障,更是南水北调中线工程水源涵养区,生态之功,举足轻重。

黄土高原,西延、延榆高铁所经之处,铁路建设者构建安全屏障,探索生态优先、绿色发展之新路,巩固铁路绿化成果。

“西延高铁8标项目经理部在隧道工程施工时,周边采用临时排水和沉沙措施,采取相应的边坡骨架和生态护坡,坡角和嵌顶布设节排水工程,两侧地界范围内绿化,采取临时防护措施,施工后恢复绿化。”经理部安全总监黄龙说。

为确保西延铁路建设尽快融入自然生态,建设者们在加紧推进工程进展的同时,将绿色理念渗透到施工的每一个细节。严格按照施工设计图、水土方案及水土保持法律法规等文件要求,扎实开展水土保持工作;召开生态保护专题工作会,重点安排部署周边环境保护、生活垃圾处理及当地农户继续在原土地上复耕等问题;做好弃渣场、施工便道、生活驻地、隧道、桥梁及路基工程等的临时排水、表土集中堆放覆盖绿化;对施工便道四周的道路实行勤洒水、多绿化、重防护,最大限度降低施工生产对当地的环境污染,给当地百姓修筑致富之路的同时维护好当地的绿水青山;秉承“生产重安全、施工重环保”的管理思路,搭建各种进场原材料的封闭式料仓,给拌和站骨料斗安装防扬尘外罩,为无尘化生产奠定了基础。

西康高铁贯通秦岭南北、穿越秦岭腹地,在持续推进建设的同时,一系列守护生态的举措让这条在建高铁更绿色。

西康高铁秦岭九天山隧道,位于陕西省商洛市柞水县境内,在1号斜井弃渣场现场,施工人员按照“先挡后弃、分层分级、平整压实”的原则进行施工,边坡还采用了临时苫盖、地面拦挡和修临时排水沟等措施防止水土流失。在表土剥离的顶面,施工人员栽种了数百棵易于成活的金叶女贞,在三级平台上栽植了红叶石楠球来固化表土。

在西康高铁一标段长安梁场,安全总监窦亮说:“我们梁场项目部的建设,采用的是少硬化多绿化的理念,在保证车辆安全的前提下进行硬化,其余地方使用原始土面扫草籽铺草皮,养护池采用的是循环用水。”

“决不让一滴污水污染土壤。”这是西十高铁施工单位的郑重承诺。其中,安康段一边依秦岭,一边临汉江,为了保护好集中连片的大山生态,安全处理隧道内的暗涌以及施工过程中所产生的废水,建设单位投资建起了小型污水处理厂,呈强碱性的污染水经过七级物理沉淀杂质,再经过与过滤装置中的絮凝剂产生化学反应,30分钟后就能流淌出没有污染的中性水,而处理后的中水则被充分循环利用,用于场站冲洗及隧道内洒水降尘、养护作业。相关业内人士说,看似成本增加了,但是生态得到了保护,并且随着环保理念的深入和科研投入的加大,环保设备的成本也会逐渐下降。

一桩桩关于生态保护的事例,在陕西“五线并进”的高铁建设工地随处可见,俯瞰三秦,绿水青山,铁龙驰骋,生态画卷,流动不息。

在陕西,高铁不仅是城市之链,更是生态之歌。

高速飞驰的列车。

第四篇章 提质增速 陕西高铁激活发展新动能

从“通达”向“畅联”,从“畅联”向“优行”。高铁疾驰的广阔沃野上,陕西经济社会高质量发展的无限潜能正在被快速激活。

西延高铁,作为陕北革命老区首条高速铁路,携手西康、康渝、延榆,共同构筑起一条南北贯通的黄金通道,进一步完善了陕西乃至国家的综合交通网络体系。

西十高铁,打通了关中至华中、华南快速客流通道,加强了关中平原与长江中游城市群之间的紧密联系,为区域协同发展注入了新的动力。

西康、康渝高铁,穿越关中平原与秦巴山区的壮丽山川,将黄河流域与长江经济带紧密相连,极大地提升了陕西作为全国综合交通枢纽的地位和功能。

自2019年10月延榆高铁与榆鄂高铁“合项”后,内蒙古向南、陕西向北的最重要大通道便已构成,在陕西省社会科学院经济研究所副所长吴刚看来,延安、榆林和鄂尔多斯都是全国重要的能源城市,素有“能源三雄”之称,延安以油气为主、后两者以煤为主,有一种竞合关系,在黄河流域生态保护和高质量发展背景下,生态保护和产业流通等对接都更加便捷,有望沿高铁线形成一个“产业长廊”。而这也是陕西制造业高质量发展“十四五”规划中重点提及的方向即以铁路大通道带动能源产业贯通发展,推动新兴产业提质增效。

“工业上的增长极实际上都依托于铁路、公路,这条高铁将使得沿线城市实现快捷联通,高端要素的对流融合速度加快。”吴刚说。

西延、西康、西十、康渝、延榆,这五条高铁线路,如同国家“八纵八横”高速铁路网上的璀璨明珠,与目前已经建成运营的银西、西成、郑西和宝兰等6条高铁,共同编织起陕西“米”字形高铁网络的主干骨架。

高铁助力着陕西社会经济发展,深刻改变着沿线居民的生活方式。网络布局的科学,为区域协调发展注入了强劲动能;通勤时间的缩短,使“双城生活”成为可能;交通条件的改善,助推着旅游可达性的提升。同时,高铁带来的客流增长将直接带动餐饮、住宿、零售等行业发展,创造更多就业机会。这些变化看似细微,却实实在在地提升着三秦百姓的获得感和幸福感。

未来,随着陕西“米”字形高铁网的全部建成,我们可以欣喜地看到:1小时覆盖关中城市群;2.5小时直达成渝、武汉、太原;5小时辐射北京、上海、广州。榆林至西安由5小时缩短至2小时,能源重镇接入西安“2小时经济圈”;西安至安康由3小时缩短至1小时,木耳、富硒茶、绞股蓝、丝绸等种植、养殖户可当日往返省会交易,同时也吸引更多陕南青年返乡就业;西延线串联铜川工业园区、洛川苹果、延安能源,共同打造“红金产业带”。西十线让商洛可承接光谷技术外溢,借力武汉“光谷辐射”,重点发展新材料、电子信息产业;康渝线使紫阳富硒茶基地2.5小时直达重庆,连接火锅和茶饮市场。

在陕西,高铁不仅是规划之蓝图,更是高质量发展之实景,新脉动之所在。

尾声

征途回望千山远,前路放眼万木春。陕西高铁,不仅是交通的变革,更是发展的脉动。共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等国家战略规划,都被陕西落实在“米”字形高铁网加速闭环的每个细节之中。

人享其行,物畅其流。以高铁为骨干的陕西综合立体交通网正加速构建,一个流动的陕西,正穿山越岭,奔涌向前。

(张力峰/文 黄金峰/图)

热门评论