铭记英雄先烈 凝聚奋进力量

陕西日报2025-09-30 08:14

编者按

天地英雄气,千秋尚凛然。英雄是民族最闪亮的坐标。英雄烈士的事迹和精神,是中华民族的共同历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现。全社会都应当崇尚、学习、捍卫英雄烈士,牢记革命先辈为中国革命事业付出的鲜血和生命,牢记幸福生活来之不易。今年9月30日是第十二个烈士纪念日。让我们通过战斗英雄、武警战士、退伍老兵等讲述的故事,共同追思先烈、致敬英雄,让英烈精神薪火相传、在新时代绽放永恒光芒。

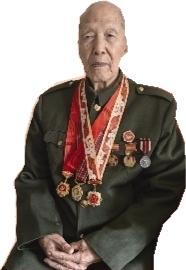

李建唐:在战火洗礼中铸就赤胆忠心

李建唐

“大刀向鬼子们的头上砍去,全国爱国的同胞们,抗战的一天来到了……”9月26日,96岁的老兵李建唐唱起《大刀进行曲》,歌声在家中回荡。

80年前,这首激昂的军歌响彻战场。在中国人民抗日战争胜利80周年的今天,军歌依旧令人心潮澎湃。

1929年,李建唐出生于河北省张家口市阳原县。旧中国积贫积弱,饥饿和苦难深深烙印在他童年的记忆里。“粮食快熟时,日军、汉奸和土匪就来抢。”李建唐回忆。

李建唐说:“那时我就想,绝不能再让敌人欺负咱老百姓。”反抗的种子,悄然埋入少年心中。

1948年,李建唐加入解放军,先后参加解放战争、抗美援朝战争,一生参加过大大小小上百场战斗。

1949年10月1日,李建唐迎来军旅生涯的重要时刻。在开国大典的阅兵式上,他作为步兵方队的一员接受检阅。

“我站在步兵第二方队第二排第二名。”李建唐依然清晰地记得自己的位置,“走过天安门时,我看到国家领导人向我们挥手。这是我一辈子也无法忘记的场景。”

然而,和平的喜悦是短暂的。1951年6月,李建唐随部队跨过鸭绿江,投身抗美援朝战场。他回忆:“那时,山高路险,气候恶劣,我们每天要走50多里路,脚上全是血泡。”

谈到惨烈的战斗,李建唐眼眶湿润。他说:“1951年10月,我所在的部队迎战美军第七师,敌人的进攻非常疯狂。很多战友高喊着‘共产党员冲锋’,然后拉响手榴弹与敌人同归于尽……”

老人情到深处时,声音也微微颤抖:“那些战友啊,我总在梦里见到他们。”

1954年10月,从朝鲜战场归来后,李建唐在海防线上继续守卫国土。1956年,他被保送到中国人民解放军高级通信兵学校深造,逐步转向政治思想战线。1964年,因身体原因,他转业支援陕西地方建设,直至1990年在陕西省农业科学院畜牧兽医研究所离休。

1953年入党是李建唐最重要的选择。他坚定地说:“这份信念,历经战争与和平年代的洗礼,从未改变。”

记者 苗雨蒙

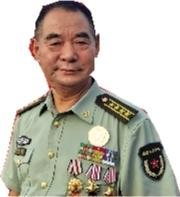

马权斌:替战友建设好可爱的中国

马权斌 受访者供图

9月3日,北京天安门广场。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上,观礼台上一位胸挂一等功奖章的老人凝视着受阅方队,眼眶湿润。

他是马权斌,陕西省退役军人观礼代表之一。

“当《钢铁洪流进行曲》响起,我仿佛又回到了战友身边。”9月26日,马权斌回忆,“我此行代表活着的战友,也代表23位长眠战场的战友。只要我还活着,就有责任让后人记住他们。”

1986年10月14日,云南老山前线,代号“蓝剑—B”的出击拔点作战打响。25岁的马权斌任突击队长,带队主攻越军据守的604阵地和968高地。战斗异常惨烈,他两次负伤不下火线。

“炮弹在我和顾金海中间爆炸。顾金海头部重伤,却用手推开战友,让战友先救我。”马权斌说,顾金海因失血过多牺牲的那一幕,成为他永远忘不掉的记忆。

面对飞来的炮弹,战士唐拥军扑向战友,用身体挡住弹片,生命定格在了17岁。

22岁的排长祁振武提干不到一个月,为保护伤员被炮弹击中。

……

马权斌说:“他们用生命践行了‘宁可前进一步死,绝不后退半步生’的誓言。”

战后,马权斌荣立一等功,但他更牵挂牺牲的战友。“老想着战场上牺牲的战友,觉得他们的家属不能没人管。”他说。

退休后,马权斌和老战友一起筹集了200多万元,花5年时间走访9省27县,去看望烈士亲属。

后来,马权斌又投身国防教育,成为陕西省爱国主义英模报告团荣誉团长。“忘战必危,强国有我。习近平总书记指出,一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”马权斌说,今年,他已在陕西省西安爱知中学、西北大学等多所学校作报告。

这些年来,马权斌荣获“全国先进军休干部”称号。有人问他,当年去参战是否后悔。

“我从未后悔!因为每一次冲锋,都是践行誓言。”马权斌回答。

“战士用生命捍卫了国家主权和领土完整。因为战士们的奉献和牺牲,才有了今日的国泰民安。”他说,“活着的人,要替战士建设好可爱的中国。”

记者 梁易炜

杨宏全:“猫耳洞”里的战斗英雄

杨宏全

“40年过去了,残酷的战争场面仍历历在目……”9月24日,陕西圆梦育德青少年特训学校礼堂里,千余名师生被一场红色宣讲打动。一等功臣、战斗英雄杨宏全站在台上,讲起老山战场的雨、“猫耳洞”里的战友,许多孩子的眼眶渐渐湿润。

1965年,杨宏全出生在延安市富县。他18岁参军入伍,1985年12月随部队奔赴云南老山前线参与作战,在身体多次负伤的情况下坚守阵地。他带领全班荣立集体一等功,个人荣立一等功。

“当年,老山前线流传着一句话‘仗好打,苦难熬’。”杨宏全解释,战士们为了隐蔽,长期驻守在形似猫耳的洞穴中。那里空间狭小、潮湿闷热,还常常有蛇虫出没,许多战士患上了疟疾和皮肤病,痛痒难忍。即便如此,没有一个人退缩,大家始终坚守战位。

最让杨宏全心痛的是,1986年9月那场持续3天的战斗让他接连失去了两位战友。“敌人的炮火、机枪对我们阵地进行连续攻击,整个阵地被炮火笼罩。”他回忆,18岁的战友鲁庆昌被弹片击中,不幸牺牲。3天后,21岁的副班长王建胜在侦察敌情时被敌人子弹击中,血流如注。

那一幕,成为他心中永远的痛。

艰苦卓绝的战斗让杨宏全的身体多次负伤。现在,他站立时间久了就需要穿戴钢板护腰。他说:“与那些牺牲的战友相比,这又算得了什么。”

“烽火岁月虽已远去,但我经常会在梦里重回战场,与战友们重逢。梦里,他们还是那般年轻。在梦里,我多次向战友们描述着今天的中国……”几十年来,每每回忆起那些生死相依的战友,杨宏全都情难自已。

退伍后,杨宏全无论走到哪个城市,第一件事就是去烈士陵园祭奠。

进入和平年代,杨宏全始终认为:“作为共产党员、革命军人,硝烟散去,也要永远铭记自己许党报国的誓言。”

2021年起,他积极加入各类红色宣讲团,走进学校、企业、社区等累计开展宣讲200余场。

每次宣讲结束前,杨宏全总会语重心长地叮嘱大家:“今天的幸福生活来之不易,是无数革命先烈的鲜血换来的。希望青年人接好担子,将国家建设得更好!”

记者 苗雨蒙

王友皓:一碗饺子蕴藏的红色故事

王友皓 受访者供图

“15秒36!王友皓获得第一名!”

9月22日,空军工程大学防空反导学院新训大队2025级学员战术竞赛现场,欢呼声、掌声交织在一起。新学员王友皓如一道闪电冲过终点,以优异成绩荣获“训练标兵”。

“今天想吃什么随便点,我给你加餐。”班长赵明悦拍着他的肩膀,眼中满是赞许。

王友皓说:“班长,我想吃白菜豆腐馅的饺子。”

疑惑的目光落在王友皓身上。随后,王友皓向班长讲述了一碗饺子背后的红色故事。

王友皓的太爷爷王家潭于1925年出生于山东莒县。1941年,山河破碎,战火逼近家乡,16岁的王家潭揣着一把磨亮的镰刀,瞒着家人毅然参军,成为八路军115师教导第二旅第六团的一名战士。这支部队后来与滨海军分区合并,改名为滨海六团,正是日后威震战场、被誉为“十大猛虎团”的英雄部队。

在那段艰苦卓绝的岁月里,王家潭随部队南征北战,经历大小战斗无数。然而,就在1945年抗战胜利前夕,在赣榆地区的一场激战中,年仅20岁的王家潭英勇牺牲,长眠于阵地,连遗骨也未能寻回。

“太爷爷当年离家前,家里穷得揭不开锅。他总跟家里人说,等把鬼子打跑了,大伙的好日子就来了。”王友皓回忆。

新中国成立后,国家向烈士家属发放补助,王友皓一家的生活渐渐好转。太奶奶常摸着他的头说:“咱们今天能吃饱穿暖,过上太平日子,是千千万万像你太爷爷那样的英雄,用鲜血换来的。”

从此,王家便立下一条家规:每年除夕夜,全家人都要吃一碗白菜豆腐馅饺子——白菜寓意“清白做人”,豆腐象征“本色不改”。这是家里人对王家潭的深切缅怀,更是对后代永葆本色的殷切期望。

新训期间,王友皓始终以“追求极致、勇争第一”的标准要求自己。军姿训练中,汗水浸透衣衫,他的身姿仍如青松挺立;战术场上,他反复锤炼动作,一遍遍打磨军事技能。

王友皓说:“我穿上这身军装,不仅是完成个人梦想,也是传承太爷爷的革命精神,守护这来之不易的和平年代,为国防事业贡献青春力量。”

记者 苗雨蒙 通讯员 朱启维

王友民:40年如一日的拥军情

王友民 受访者供图

“英雄走了,但他们的家人不能被忘记。”9月25日,面对采访,王友民动情地说,“我没当上军人,想着就得为军人做点事。”

正是怀着这份对烈士的崇敬和对军人的深情,陕西容厦集团有限责任公司董事长王友民兴业不忘拥军,40余年如一日投身拥军事业。

1983年,20岁的王友民在东北务工,因路费耗尽困于林场。“大雪封山,我们又冻又饿差点倒下,是退伍军人李成祥把最后一点细粮留下来救了我们,他自己却啃起窝头。”这段经历让他刻骨铭心。

返乡创业后,王友民从一台二手印刷机起步,逐渐壮大企业。他听说两名军嫂面临就业难题,当即决定:“让军嫂来我厂里上班,军人才能安心保家卫国。”当时,他在厂里安置了6名军嫂。

王友民被官兵亲切地称为“拥军经理”。他解决军属就业,将点点滴滴关爱延伸到烈士家属。

协调安排工作,优抚烈士家属,帮助其子女上学,解决家庭各种困难,走访慰问老红军、老战士,组织党员职工与烈士遗孀子女结对帮扶……这些年,王友民持续关注军人军属的大事小情,不求回报。

为了弘扬拥军传统,2023年6月,王友民投资建成渭南容厦双拥展览馆并免费开放,让该馆成为记录历史、弘扬传统、教育后人的重要载体。

展馆内,两张特殊的照片静静陈列。一张是共产党员温济厚与妻儿的“合照”,另一张是“卫国戍边英雄”“七一勋章”获得者陈红军与妻儿的“合照”。这两张“全家福”都是后期合成的,跨越时空、超越生死,感染着每一位参观者。

“英雄的故事要讲给下一代听,这是对历史最好的铭记。”望着馆内参观的青少年,王友民目光坚定。

9月30日第12个烈士纪念日到来之前,王友民早早就计划今年组织两项活动。

一是组织集团公司员工及其家属、物流园区入驻企业代表共同观看电影《731》;二是在9月30日当天集中观看国家公祭仪式直播。

“让红色基因代代相传,是我们这一代人的责任。烈士纪念日不是一天的仪式,而是终生的铭记。”王友民说。

记者 梁易炜

杜朵:讲述爷爷的战斗故事

杜朵 受访者供图 本版照片除署名外均由记者 苗雨蒙 摄

“等你长大了,给你讲太爷爷的故事。”9月26日,三原县医院医生杜朵轻声对肚子里的孩子说。

杜朵家的书桌上,用玻璃压着一张泛黄的烈士证明书。

1946年,杜存礼告别怀有身孕的妻子加入游击队,再也没能回来。“奶奶说,爷爷最爱唱秦腔‘为国尽忠死何惧’。”杜朵说,“我们要把爱国精神一代一代传下去。”

杜朵的父亲杜志荣18岁时追随父亲的脚步,毅然参军。如今,他虽已转业多年,却依然保持着部队的作息。每天清晨5时,他认真叠出棱角分明的“豆腐块”被子。他说,这已成为他与素未谋面的父亲之间特殊的对话。

“父辈没走完的路,我们替他走下去。”杜志荣告诉记者,他的女婿也是一名军人,现服役于中国人民武装警察部队。今年清明扫墓,他特意带上女婿获得的“四有”优秀警官证书,郑重地摆放在父亲的墓前。

杜朵是一名身心医学科医生。她也在工作中延续着爷爷的精神。疫情期间,她在发热门诊连续值守40天后,又主动承担起医护人员的心理疏导工作。

“爷爷守护国土,我们守护健康。”杜朵说。

2023年3月,杜朵与丈夫刚刚举行完婚礼,部队就来了紧急任务。她一边为丈夫整理行装一边说:“奶奶等爷爷等了一辈子,我等几个月算什么?”如今,怀孕了,她更理解了当年奶奶的心情。

当获得表彰被问及动力来源时,杜朵的丈夫动情地说:“是妻子孕检时发的B超照片,那是我们共同守护的未来。”

“等孩子出生了,我要给他讲我爷爷的故事。”杜朵最近常翻看爷爷的老照片,准备做成绘本故事。她对着腹中的宝宝轻声说:“你的太爷爷是英雄,住在星星上。”

山河无恙,薪火永传。杜志荣的半生军旅,杜朵的医者仁心,杜朵丈夫的军营坚守……杜存礼烈士向往的太平盛世,由一代代人用各自的方式守护着。

记者 梁易炜 通讯员 杨彦刚

热门评论