抗战烽火中的工业脊梁

西安日报2025-08-30 08:04

长安大华纺织厂老南门。(记者 郭旭 摄)

清晨,阳光洒落在大华·1935园区的青砖厂房上,几位穿着时尚的年轻人正围坐在工业风咖啡馆外闲谈。不远处,长安大华纺织厂的老南门在岁月侵蚀下略显斑驳,却依然倔强地挺立,无声诉说着九十载的风雨沧桑。

穿梭在锯齿形屋顶的厂房间,指尖掠过粗糙的砖墙,仿佛仍能触摸到那段烽火岁月的滚烫脉搏。这座承载着西安工业记忆的建筑群,无声地诉说着一段民族工业实业救国的抗战传奇。

实业救国 抵抗日本经济侵略

西安人嘴边常提的大华纱厂,指的是长安大华纺织厂,其诞生便与抗日救亡的时代洪流紧密相连。

西安大华博物馆馆长张超介绍说,这座始建于1935年的长安大华纺织厂,是西安乃至西北地区建立最早、规模最大的民族纺织企业,对西北纺织工业的奠基和发展具有里程碑式的意义。

20世纪30年代,日本帝国主义加紧侵略中国,在国土不断沦陷之际,中国的民族工业也处于危急存亡之秋。资本主义国家,特别是日本,通过武装走私、投资设厂、压价倾销等方式,将其依靠机器大工业化生产的轻工业产品大量倾销到中国,对中国进行经济侵略,企图压垮中国的民族工业。彼时中国国内的产品多是以手工作坊式生产,无论在产量、质量上,还是在成本、价格上,均无法与洋货抗衡,市场份额持续萎缩,资本大量外流,民族危机愈加深重。

危难之际,国内商界有识之士纷纷投身实业救国,创办并发展起了一批优秀的民族工业企业。大华纱厂就是在这样的时代背景下应运而生。在杨虎城、邵力子的大力支持下,1934年,石家庄大兴纺织股份有限公司出资在西安北关外筹建大兴纺织股份有限公司第二厂(以下简称“大兴二厂”),厂址选定在西安火车站附近地势平坦、交通便利的郭家圪台。1935年3月7日,工厂开始破土动工,1935年12月土建工程即告竣工,1936年2月工厂正式投入运营。

“大兴二厂”投产不到半年就开始盈利,不久后改组,设立大华纺织股份有限公司,正式更名为“长安大华纺织厂”。

西安大华博物馆里,静静陈列着“雁塔”“潼关”“太白邀月”等产品商标。张超说,其中最负盛名的当属“雁塔”牌细布,这是抗战期间为了抵制日本“龙头”牌布料而创立的品牌,其在色泽、手感及布面外观上都具有浓郁的中国特色,再加上其售价较低,一度成为西北以及西南部分地区的畅销品,大华纱厂用实业力量筑起了抵制日货的防线。

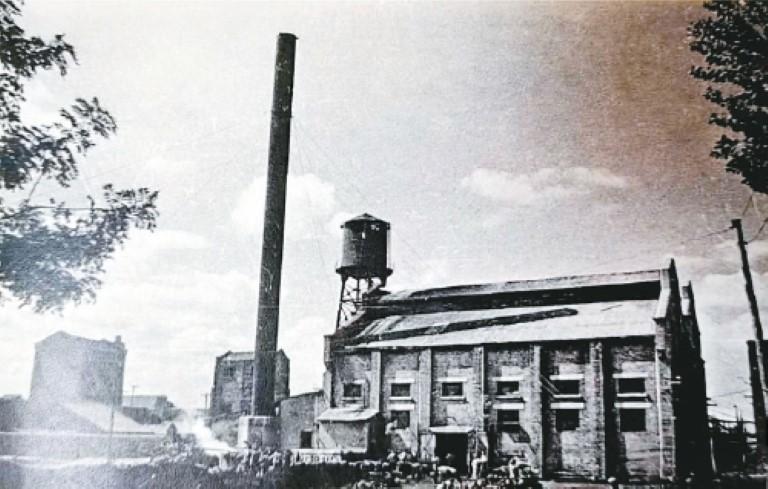

▲1942年的长安大华纺织厂厂房。

三次轰炸 难断军布供应

大华纱厂投产仅一年多,全民族抗战就爆发了。随着日军的大举侵略,华北、华东、华中大片国土相继失陷,沿海、沿江的许多民族企业被迫大规模内迁,生产几度中断。而地处内陆腹地的大华纱厂,因战火暂未蔓延至此,加之市场需求巨大,产品一时供不应求,先进设备的产能被充分激发,迎来了短暂却关键的“黄金发展期”。

至1938年底,大华纱厂已颇具规模,拥有纱机45664锭、线机1120锭、布机820台,工人增至3000人左右,一跃成为国统区内最主要的纺织企业之一。战时,纱布属于重要的战备物资。1938年起,大华纱厂承织军纱军布,每月生产3万余匹军需用布,占总产量的70%-80%,成为支援前线的“纺织粮仓”。

也正因此,大华纱厂成了日军飞机的重点轰炸目标。1939年10月11日午后1时许,日军出动飞机12架进袭西安,在大华纱厂上空投下炸弹及燃烧弹50余枚,以致纱厂几近全部焚毁,棉花烧去25000担,炸毁工人饭厅2栋,其他房屋住宅60余间,工人死伤40余名。1941年5月6日,大华纱厂再次遭敌机轰炸,厂内外共落炸弹20余枚,炸毁拆包机一部,烧毁棉花2500余公斤,炸毁工人食堂1栋。1941年12月2日,敌机又至,在厂内投燃烧弹4枚,击中棉花仓库,烧毁棉花1465包,损失惨重。

西安大华博物馆的一角,复原了轰炸后的场景:残垣断壁间焦木横陈,烧焦的棉絮挂在裸露的钢梁上,无声诉说着当年的惨烈。

即便如此,大华纱厂仍在炮火中坚守,一方面加紧修复,另一方面部分疏散迁建至四川广元。尽管三度遭袭损失惨重,但每月向前线供应3万余匹棉布的生产任务从未间断,为支援抗战作出了重大贡献。

红色阵地“愿欲将所有力量贡献抗战”

“大华纱厂不仅有着悠久的建厂史,还承载着一段光荣的工人运动记忆。它是西安地区党组织建立最早的工厂,也是西安工人运动的发源地。”张超介绍。

在西安大华博物馆旁,一块“中共西安大华纺织厂总支部旧址纪念碑”静静矗立,背面的文字清晰记录着党组织在这里萌芽、成长的历程。

1938年春,中共西安职工委派委员到大华纱厂,在工人中秘密发展党员,建立组织,利用工人厂外就餐的时间和他们聊天交朋友,以收破烂为名到宿舍送宣传抗日的进步书刊,用各种形式启发工人觉悟。

“在中国共产党的领导下,大华纱厂的工人积极投身于抗日救亡运动、罢工运动、复工运动和护厂斗争,为民族独立和工人权益进行了不屈不挠的抗争。”张超说。

当时,纱厂党组织以宿舍为单位成立读书会,组织工人学习进步思想;创办“努力三日刊”墙报,用文字呐喊抗日救国;组建歌咏队,不仅让《松花江上》《义勇军进行曲》的激昂旋律回荡在厂区,队员们更是带着这些振奋人心的旋律走进医院慰问抗战伤员。这座机器轰鸣的工厂,不仅是军需生产基地,更成了抗日救亡的红色阵地,让爱国星火在工人心中燎原。

西安大华博物馆中,一份1939年10月《西京日报》的影像资料格外醒目。报纸转载一则消息:“本月十一日军机轰炸本市,大华纺织厂损失颇重,厂方将多数工人给资分别遣散,惟工人等多系沦陷区域同胞,表示不愿回陷区偷生。愿欲将所有力量贡献抗战……”

八十余载光阴流转,字里行间流露出的爱国情怀依然滚烫,令读者不禁动容。

▲遭受日机轰炸后的长安大华纺织厂。(记者 郭旭 翻拍)

工业遗存 老厂房焕发新生机

大华纱厂见证了抗战烽火的洗礼,也经历了公私合营后的辉煌岁月。2008年,大华纱厂因经营不善而申请政策性破产,但这座承载着厚重历史的工业遗存并未就此沉寂。

2011年,“大华·1935”大华纺织厂改造项目工程启动,作为大明宫遗址保护区的综合配套项目,该项目采用“整体保护、合理利用”的全新模式,将传承近现代工业文明与彰显时代精神融为一体,业态定位为涵盖文化艺术中心、近代工业博物馆、微剧场、酒店餐饮、娱乐购物等多种功能、多样文化、多元消费的“24小时消闲中心”,从而实现这一工业遗存从原有纺织产业功能向新型文化产业功能的成功置换。

2013年,大华·1935园区在大华纺织厂旧址上建成运营。2018年1月,大华·1935园区入选“中国工业遗产保护名录”,这一珍贵工业文化遗产得以完整保护,并以崭新的形态在新时代涅槃重生。

如今,漫步园区,既能看到织布机、供暖管道等老物件镌刻着过往的沧桑,也能感受到现代艺术展览、时尚演出、潮流市集带来的活力。这里不再有机器的轰鸣,却延续着那份坚韧与创新的精神——就像当年工人们在烽火中坚守实业救国的理想,今日的大华·1935园区正以新的方式,承载着城市的记忆,连接着历史与未来。

(记者 郭旭)

热门评论